HOME » アギーレ・ジャパンの解剖 by永井洋一

始動したアギーレ・ジャパンについて、ザック指揮下で戦ったW杯のデータと比較しながら、その特徴と進化の兆しについて見ていく。

1. 課題は残されたまま

まずサマリーデータ(ウルグアイ戦・ベネズエラ戦)を見てみよう。ウルグアイ戦はポゼッション率(56.6%)、30mライン進入数35回vs20回と、いずれも相手を上回りながら無得点。ボールをより長い時間、保持し、敵陣により多く進入ながら敗戦という内容は、ザックジャパンでしばしば見られた形が繰り返されてしまった。シュート数は互いに8本だが、枠内はウルグアイ3本に対して日本は1本。シュート精度の低さも相変わらずである。

ベネズエラ戦でも基本的な傾向は同じである。ポゼッション率(56.0%)で優位に立ち、30mライン進入数(日本46回vsベネズエラ35回)でも上回りながら、シュートは相手と同数(13本)しか打てず、シュートの精度も低い(枠内シュート日本5本vsベネズエラ7本)。

もちろん、監督が代わったからといって、短期間に劇的に代表チームのプレー内容を変化させることは不可能である。新加入の選手が選出され、戦術にもアギーレ色を出そうという意図は受け取れる。しかし、選手たちの中にはこれまで実践してきたプレーが未だ深く刻み込まれている。それをアギーレ監督がどのようにして良き方向にシフトチェンジしてくれるのか、期待したい。

2. ショートカウンター狙いの萌芽は?

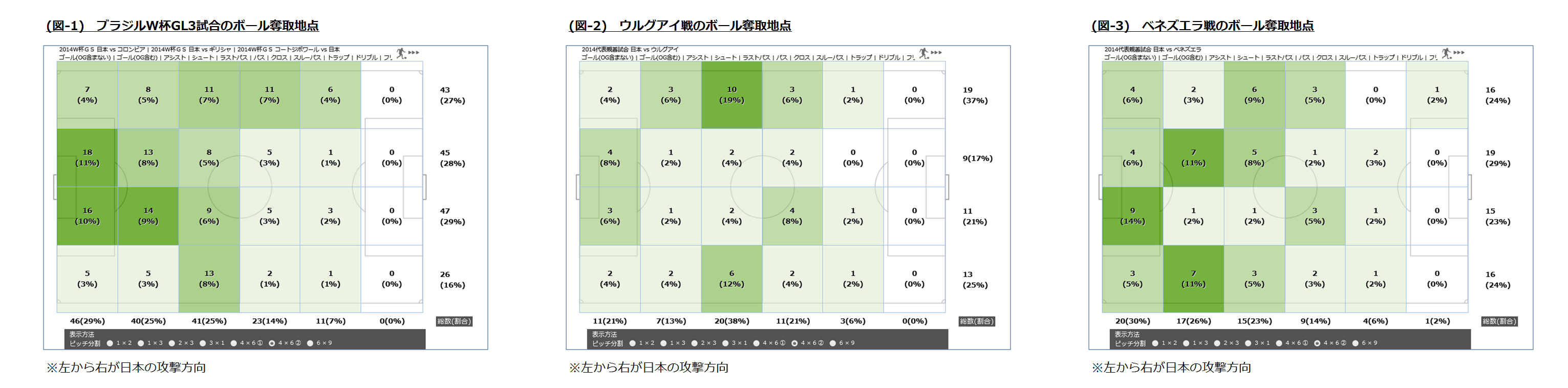

ザック・ジャパンで奨励された堅実なパスの交換を基本とした丁寧な攻撃のビルドアップに対して、アギーレ・ジャパンでは前線からの積極的な守備と、手数を掛けずにフィニッシュに至る攻撃、いわゆる「ショートカウンター」を狙うプレーが重視されているようだ。それを実践するには、高い位置でのボール奪取が必要になる。今回の2試合で、その傾向は芽吹いているのだろうか。

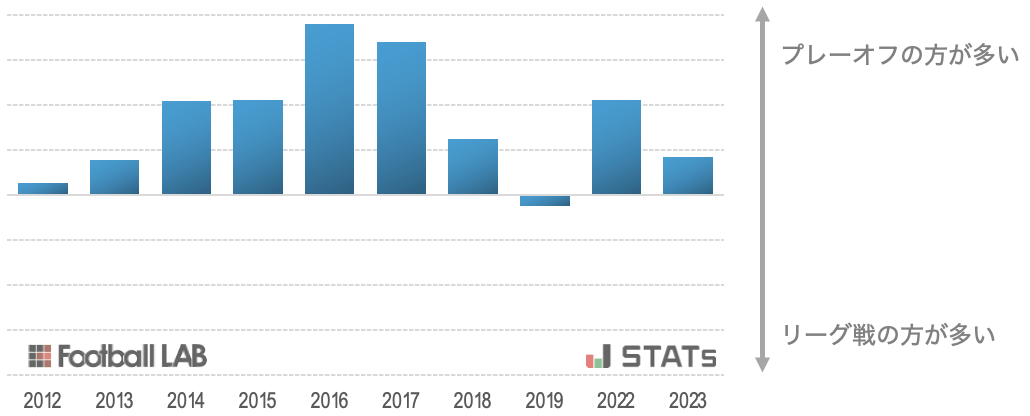

(図-1)はブラジルW杯3試合における日本代表のボール奪取地点とそのエリア別の割合を示している。1分2敗という成績からすればやむを得ないのであろうが、ボール奪取地点は自陣ゴール前が最も多い。長い時間、相手が10人であったギリシャ戦も含めてのデータであることを考えると、W杯ではやはり押し込まれる時間が長く、なかなか前方ではボールが奪えていなかったことがわかる。

(図-2)はアギーレ・ジャパン初戦、ウルグアイ戦のボール奪取地点である。0-2の敗戦とはいえ、ブラジルW杯に比べて高い位置でボールが奪える傾向があったことがわかる。ウルグアイが世界有数のカウンター巧者であることを考えれば、ゴールに直結する中央のエリアではなく、サイドに追い込んでボール奪取できた率が高かったことは、明るい材料だ。

(図-3)はベネズエラ戦のボール奪取地点である。W杯よりも高い位置で奪えているが、ウルグアイ戦に比べると一段、低い位置まで攻め込まれている傾向がある。

これはベネズエラのサンビセンテ監督が「プレスを積極的にかけてミスを誘う戦い方をした」と振り返り、アギーレ監督も「前半はベネズエラのプレスが強かった」と分析していたことを裏付けている。結果としてベネズエラ戦は一番深い位置でボール奪取する率が30%となり、ブラジルW杯と似たような結果になっている。

ハーフウェイラインを挟む前後2エリアに限定したボール奪取率に注目すると、ブラジルW杯39%、ウルグアイ戦59%、ベネズエラ戦37%となり、ここでもベネズエラ戦はブラジルW杯と近い結果となった。しかし、そうした状況下でも数少ないカウンターから2得点挙げられたことは明るい材料である。

2試合ともミス絡みの失点で勝利を逃したという部分もあるが、今後、ウルグアイ戦のようにボール奪取ができ、ベネズエラ戦のように得点できれば狙い通りということになるだろう。

3. タテ方向への意識は?

人数と手数を掛けて攻撃を構築していたザック・ジャパンに対し、アギーレ・ジャパンでは早い段階で高い位置に攻撃の起点をつくり、スピーディーに攻撃するコンセプトが重視されているようだ。練習でもその意図を伺わせるプレーが導入されていた。この2試合で、それは実践できていたのだろうか。

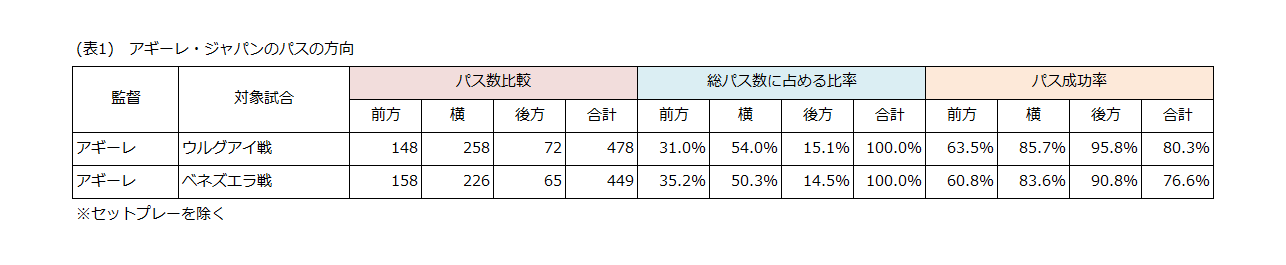

(表-1)はウルグアイ戦、ベネズエラ戦で駆使された日本代表のパスを方向別に集計した結果である。ヨコパスがパス全体の50%程度であるのに対し、タテパスは30%台となっている。パスの方向について、ウルグアイ戦、ベネズエラ戦2試合の平均値をザック・ジャパンのブラジルW杯3試合の平均値と比較したのが(表-2)である。パス全体に占めるタテパスの割合を比較すると、いずれも約33%で大差がないことがわかる。

データから見ると、アギーレ初采配では「タテへの意識」は残念ながら顕在化しなかった。初招集からわずかな合宿日数の中で劇的な変化を求めることはできないのでやむを得ないが、今後の改革が期待される。

4. 新加入選手、新起用選手の動向

武藤選手

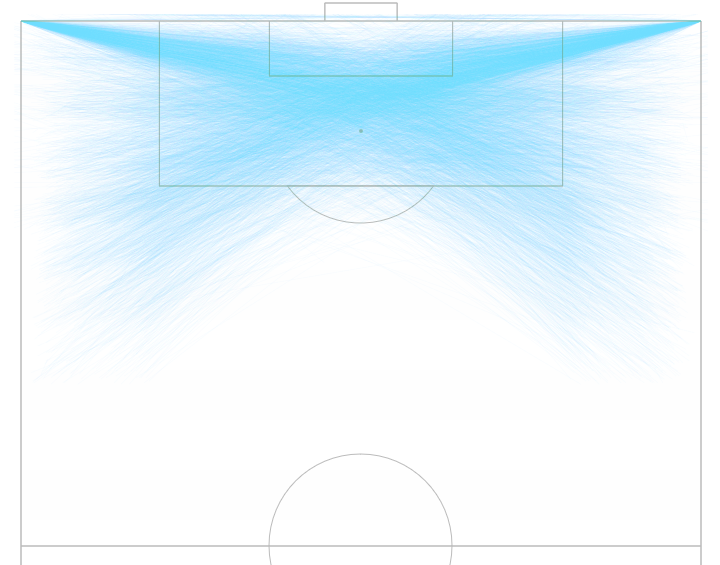

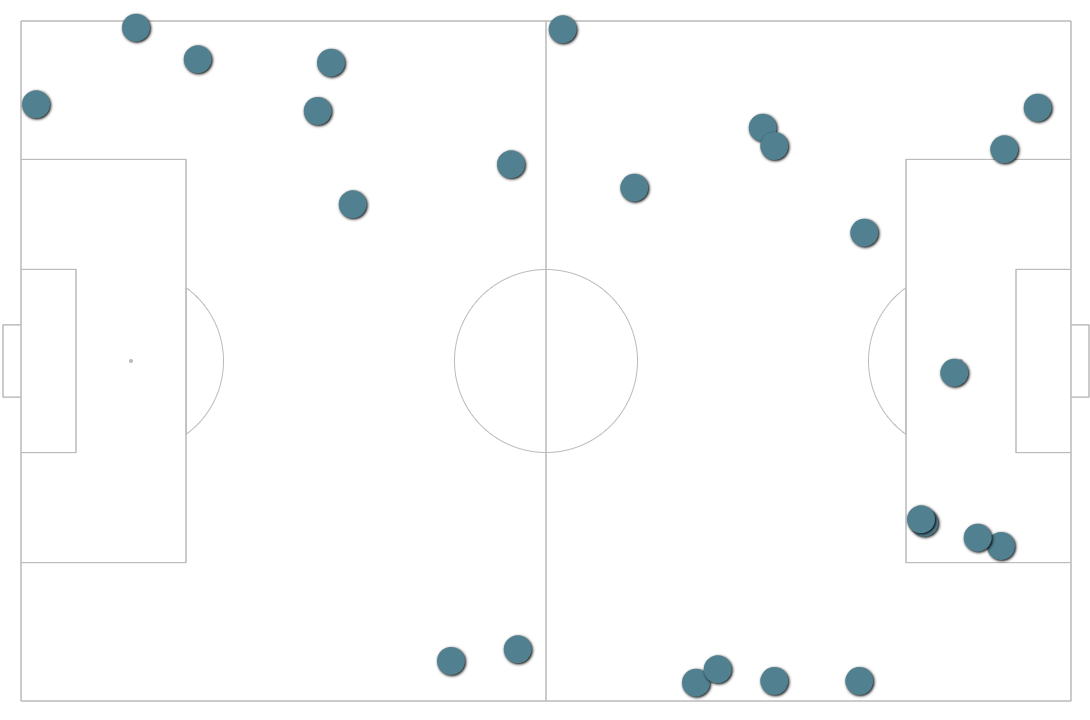

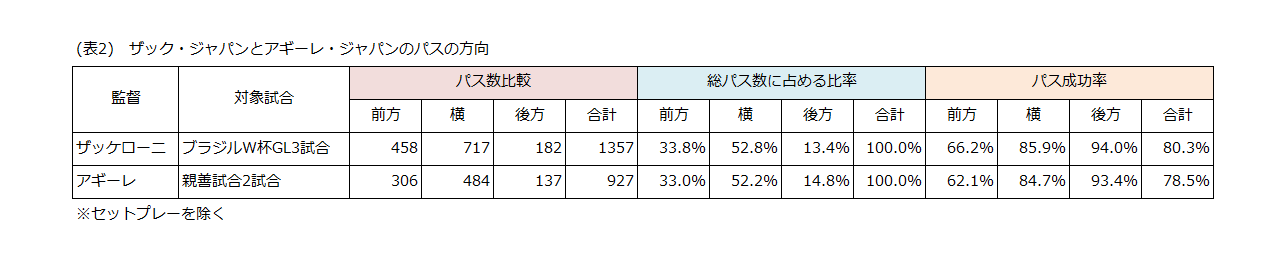

アギーレ・ジャパン初得点者となった武藤は、そのアグレッシブなプレースタイルが今後の活躍を期待させる。(図-4)はベネズエラ戦での武藤のプレーエリアである。

主に左サイドに進出して攻撃の核となったことが窺えるが、その一方で、左サイド最後方にまで戻ってプレーする回数が多かったことも示されている。攻め上がった長友のカバーの結果とも考えられるが、俊足ドリブラーである武藤は高い位置でプレーしてこそ、その才能が十二分に発揮されるはずである。今後、プレーエリアの配色がより高い位置で濃くなることが望まれる。

武藤のパス交換の相手を見ると、ウルグアイ戦、ベネズエラ戦とも岡崎に対して送ったパスが最も多いことが示された。武藤が最前線の岡崎と積極的に関与しようとする姿勢の現れであろう。この点については高く評価できる。

柴崎選手

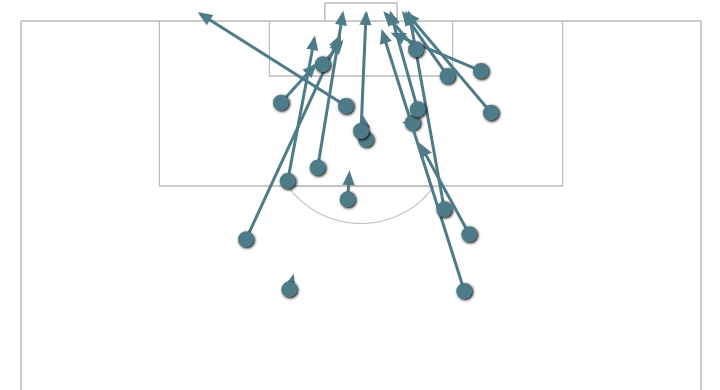

武藤に次いで得点を挙げた柴崎もアギーレ・ジャパン期待の選手である。(図-5)は出場したベネズエラ戦でのプレーエリアである。

主に左サイドを中心に中盤で広く動いていることがわかる。特に左サイドについては武藤のプレーエリアと重なる、あるいは前後するエリアが多く、この2人のコンビネーションが今後、重要な役割を持つであろうこと事を予感させる。左サイドを中心に活躍しながら、得点をゴール右の地域に進入して挙げていることも、彼の判断力、嗅覚を示すものとして興味深い。

森重選手

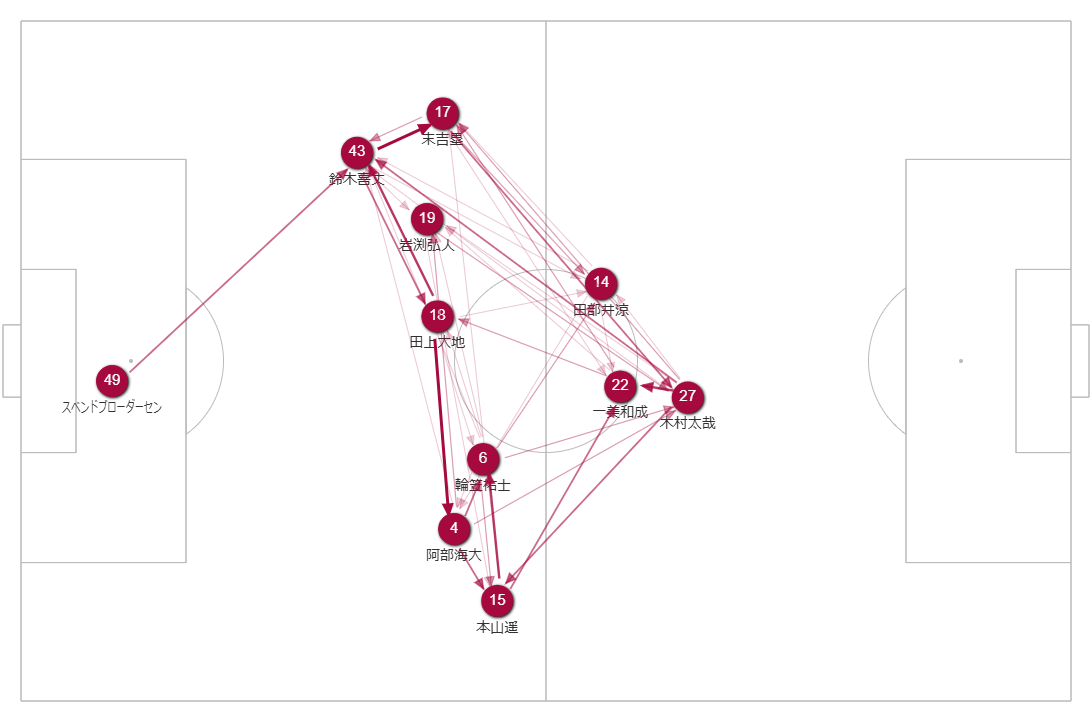

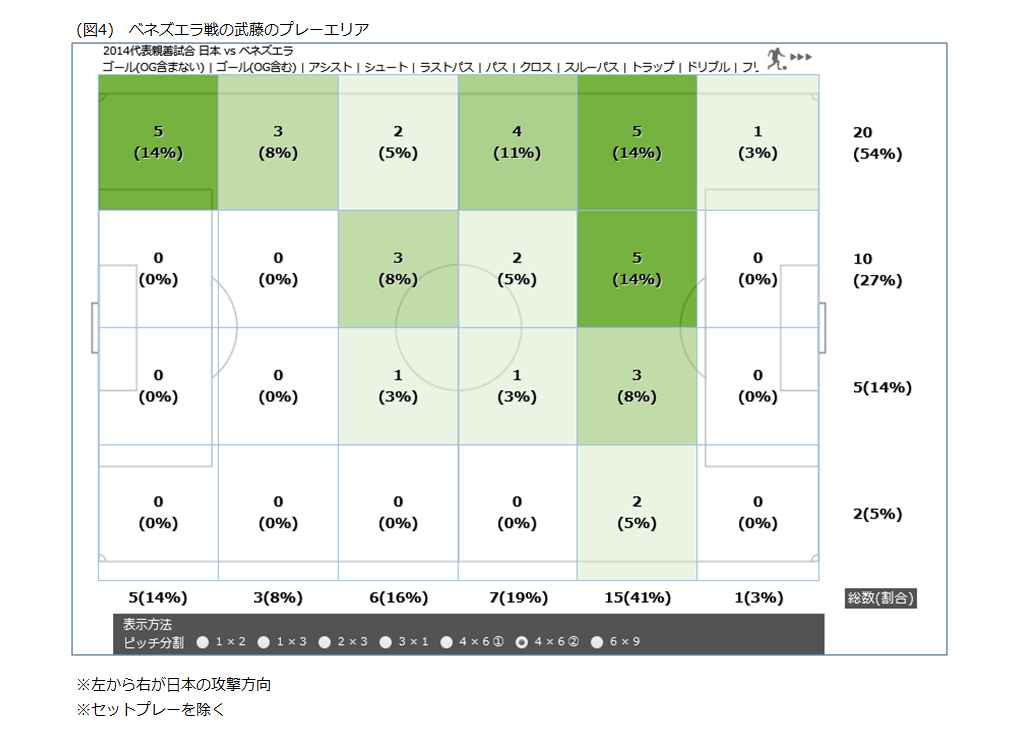

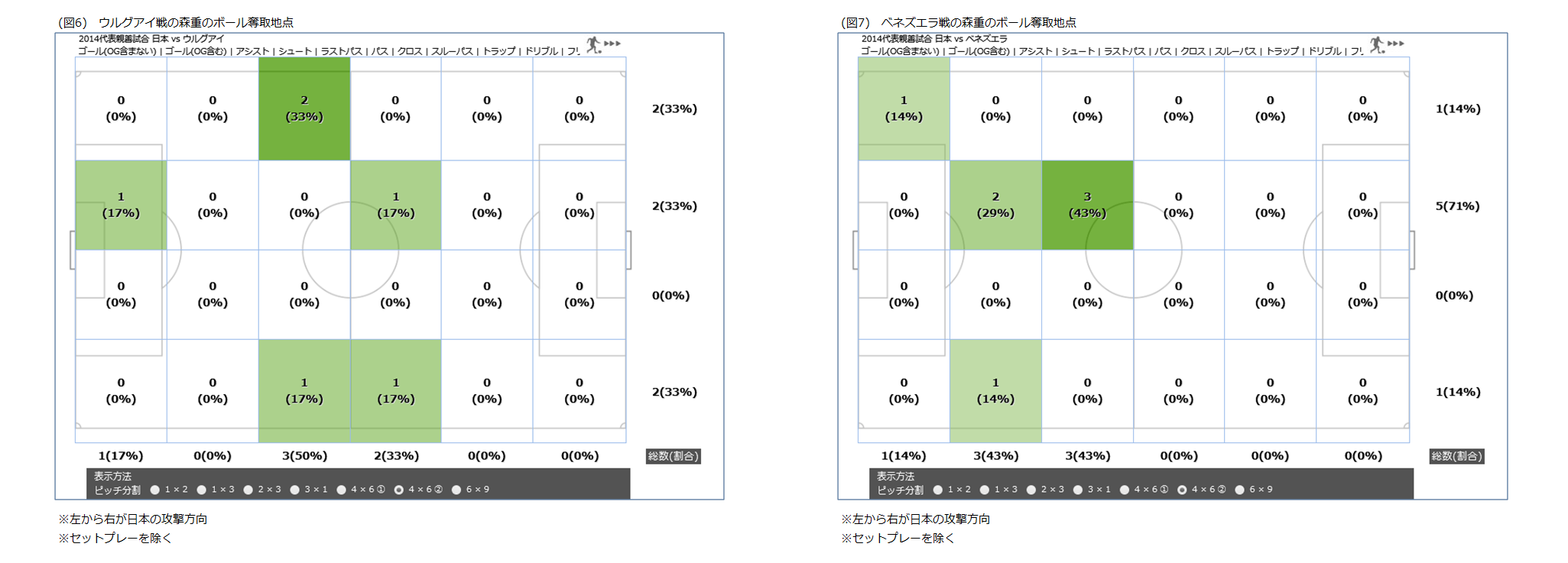

ザック時代にCBを務めていた森重を中盤の底に起用したことはアギーレの新しいコンセプトの一つだ。アンカー、ホールディングロールなどと表現されるこのポジションの役割を森重はどのようにこなしたのであろうか。

(図-6)、(図-7)は、それぞれウルグアイ戦、ベネズエラ戦での森重のボール奪取エリアを示している。

このポジションには、まず相手の攻撃に対していち早くチェックに入り、相手の攻撃スピートを低下させ、味方守備組織が整う時間を稼ぐ役割がある。先ほど(図-2)で示したとおり、ウルグアイ戦では左サイドでボール奪取している回数が最も多かった。ウルグアイ戦での森重の最多ボール奪取エリアは、そのチーム最多ボール奪取エリアと重なっている。しかしベネズエラ戦では、チームの最多ボール奪取エリアと森重の最多ボール奪取エリアにはわずかなズレがあった。今後、彼の存在を認知させるためには、まず守備面でチームのボール奪取エリアと自分のボール奪取エリアがコンスタントに重なることが必要であろう。

このポジションでは、攻撃の第一歩としてパスを多方向に「散らして」いくことが求められる。

(表-3)、(表-4)は、それぞれウルグアイ戦、ベネズエラ戦での森重のパスの「出し入れ」が集計されている。「パス出し」に注目すると、ウルグアイ戦では細貝(9本)、岡崎(7本)、長友(6本)などへ、またベネズエラ戦では水本(6本)、酒井高(5本)、長友(5本)などへ、かなり広範囲にパスを送っていることがわかる。

ただし、まだまだ森重から後方に位置するDFに対するフィードが多く、MF、FWに向けたパスは相対的に少ないという印象がある。もちろん、森重が置かれているのはリスク冒すパスが許されるポジションではなく、また、新構成のチームがどのように連動するかの合意が完成していない中でのプレーなので、安全第一にならざるを得ない状況であったことは確かだ。選手間の理解が進むにつれて、森重のパスがより攻撃的な方向に向かうことが期待される。

筆者:永井洋一

<プロフィール>

スポーツジャーナリスト。

1955年横浜市生まれ。成城大学文芸学部マスコミュニケーション学科卒。

スポーツを技術、戦術のみならず、科学、心理、教育、文化等の視点からも分析、評論し、執筆活動を展開する。自ら主宰するNPOのサッカー指導者としても日常的に現場に立つ。

イングランドサッカー文化に造詣が深くJスポーツ・プレミアリーグ解説者としても活躍。著書に「脱パスサッカー論」(ベースボールマガジン社)、「カウンターアタック---返し技・反撃の戦略思考」(大修館)、「日本のサッカーはなぜシュートが決まらないのか」(合同出版)、「スポーツはよい子を育てるか」(NHK出版)など。

Columns

Graphics

2024-12-10 08:23

2024-12-03 15:43

2024-12-03 15:40