HOME » ゲームモデルを評価する指標に基づいたチームクラスター分析

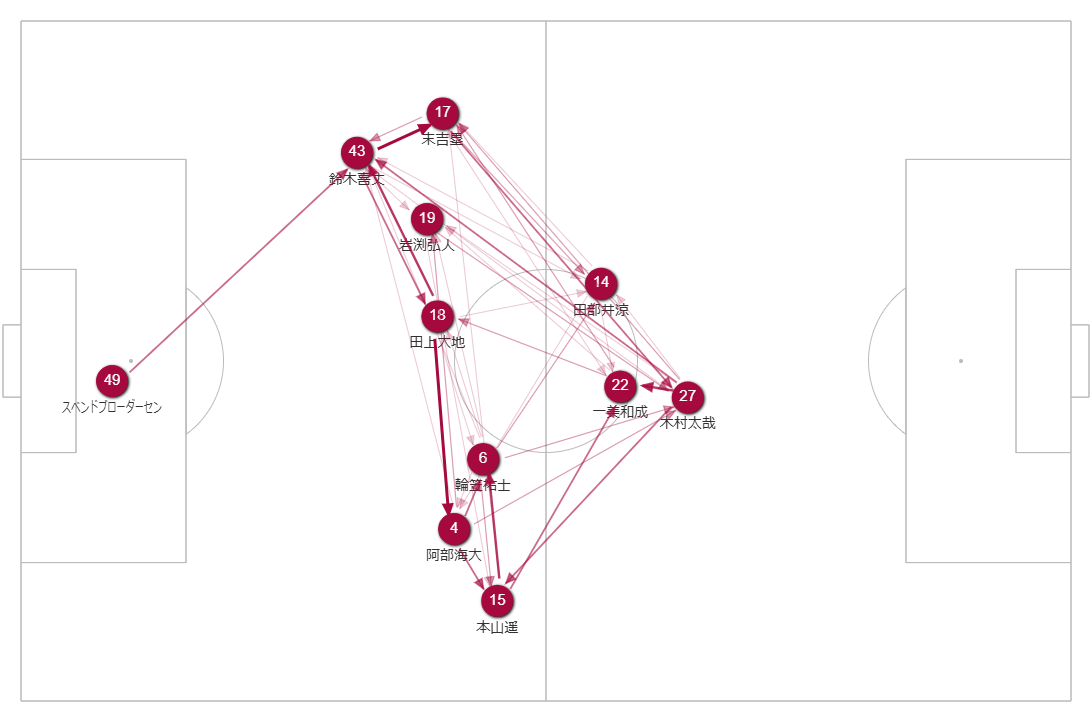

2021年のJ1は川崎フロンターレが過去最多となる勝点92と圧倒的な強さを誇り、わずか2敗という成績で幕を閉じた。2022年も着々と各チーム補強を行い開幕に向けて準備を進めている。今回のコラムでは、今年の展望を見据える上でも2021年各チームがどんなスタイルのサッカーを目指していたのか?開幕前に2021年のデータを用い、クラスター分析から各クラスターにおけるチームタイプの分析を行っていきたい。

今回の分析の方針は以下の通り。

・得点、失点、シュート、被シュートなど結果に直結するデータは分析対象外とし、結果に至るプロセスのデータを中心とした分析を行うことで「各チームがどんな狙いで攻撃・守備を行おうとしているか」について考察する。

・チームのスタイルを端的に表現していると思われるデータをデータスタジアムアナリストチームと議論し、ゲームモデルの各プロセスにおいてチームスタイルを表現するスタッツをピックアップし、クラスター分析を実施した。

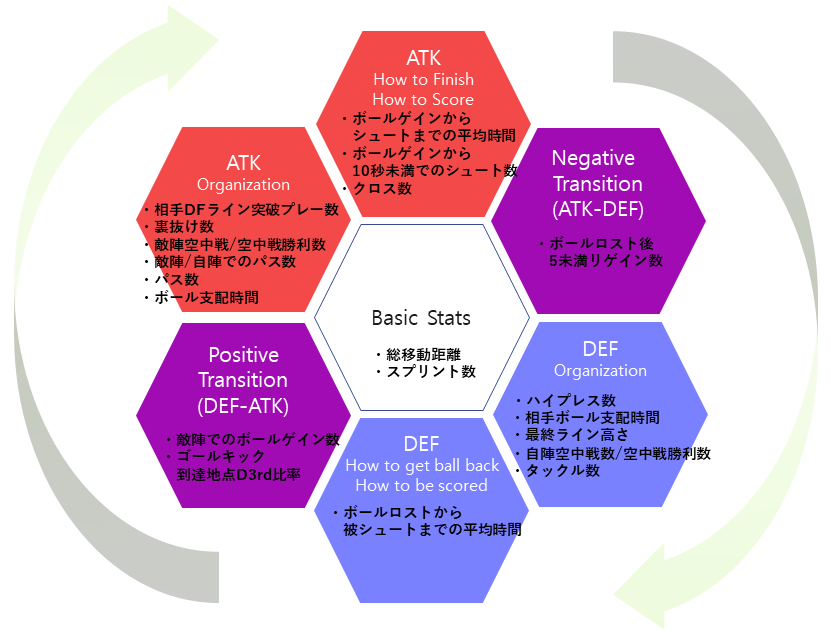

※ゲームモデル

・ゲームモデルとは「チームとしてどんなサッカーをしたいのか?」を決める上での原理原則を指す。

・各チームのゲームモデルを実現させるための約束事としてプレー原則を規定し、ATK(攻撃)、ATK→DEF(攻守の切り替え)、DEF(守備)、DEF→ATK(守攻の切り替え)をそれぞれに決めていることが多い。

今回のコラムでは、

・Positive Transition(DEF-ATK)

・ATK Organization

・ATK How to Finish/How to Score

・Negative Transition(ATK-DEF)

・DEF Organization

・DEF How to get ball back/How to be scored

の6象限で関連しそうな指標をピックアップした。

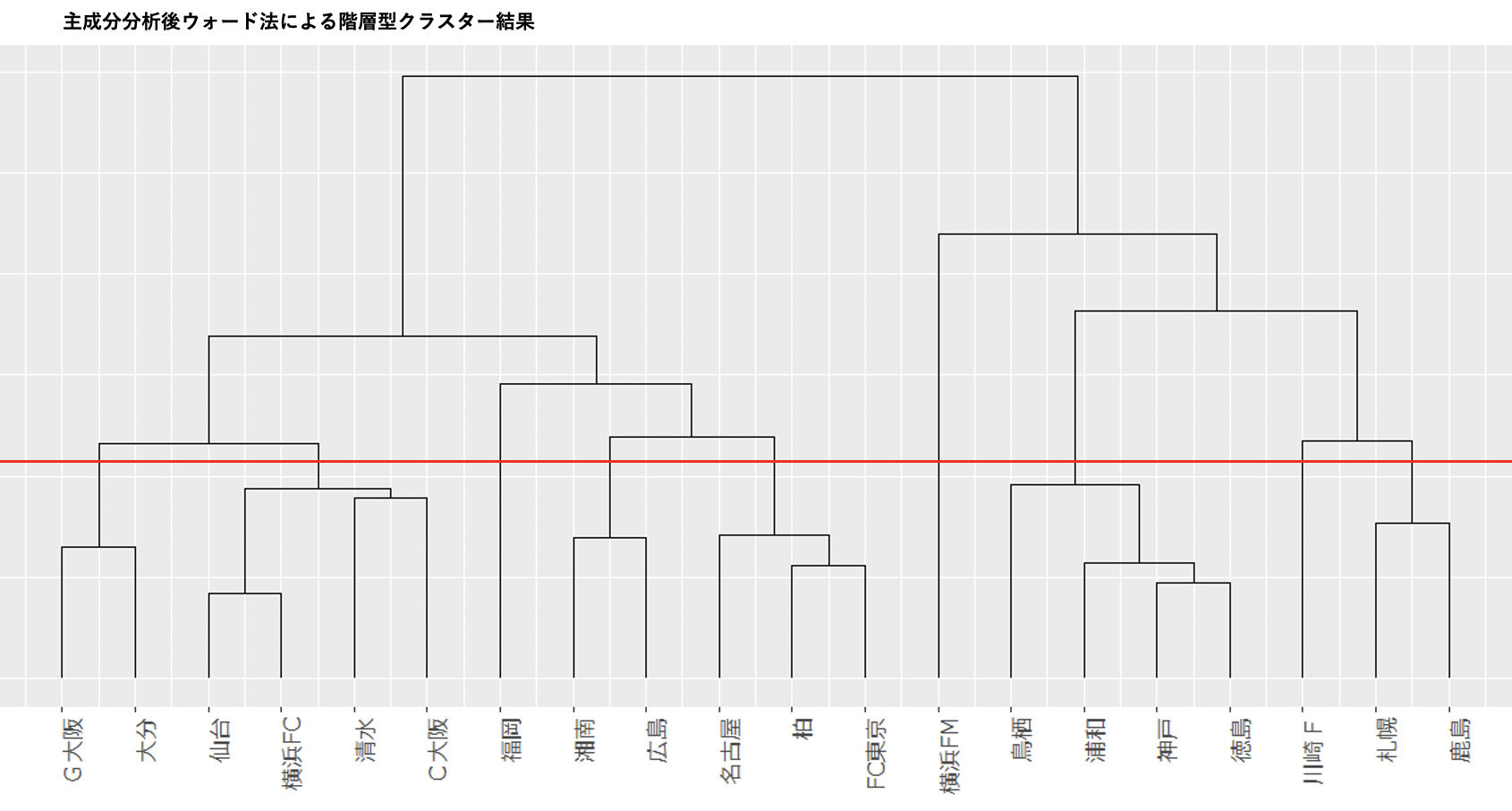

このデンドログラムを元に、9つのクラスターに分かれることがわかった。

<クラスター1:札幌、鹿島>

<クラスター2:川崎F>

<クラスター3:鳥栖、浦和、神戸、徳島>

<クラスター4:横浜FM>

<クラスター5:名古屋、柏、FC東京>

<クラスター6:湘南、広島>

<クラスター7:福岡>

<クラスター8:仙台、横浜FC、清水、C大阪>

<クラスター9:G大阪、大分>

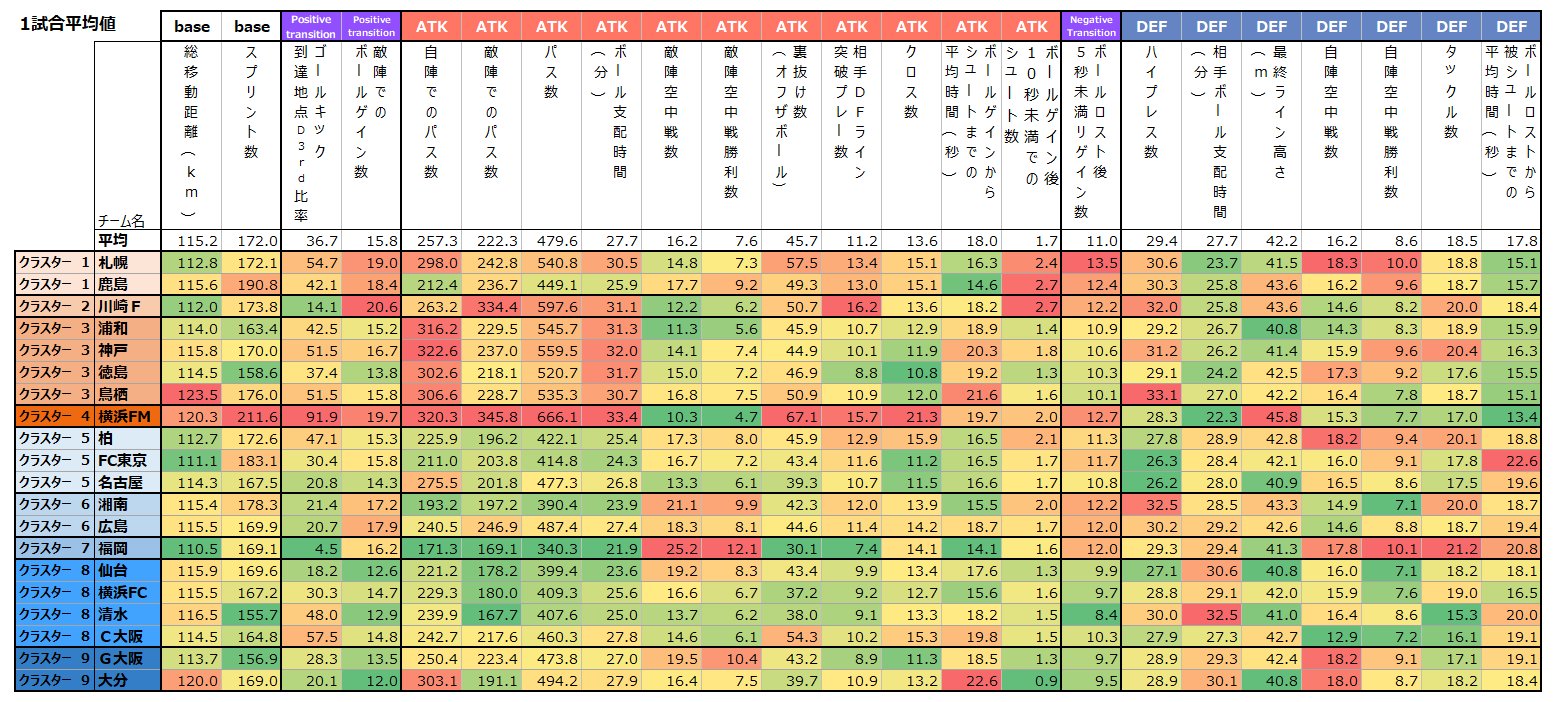

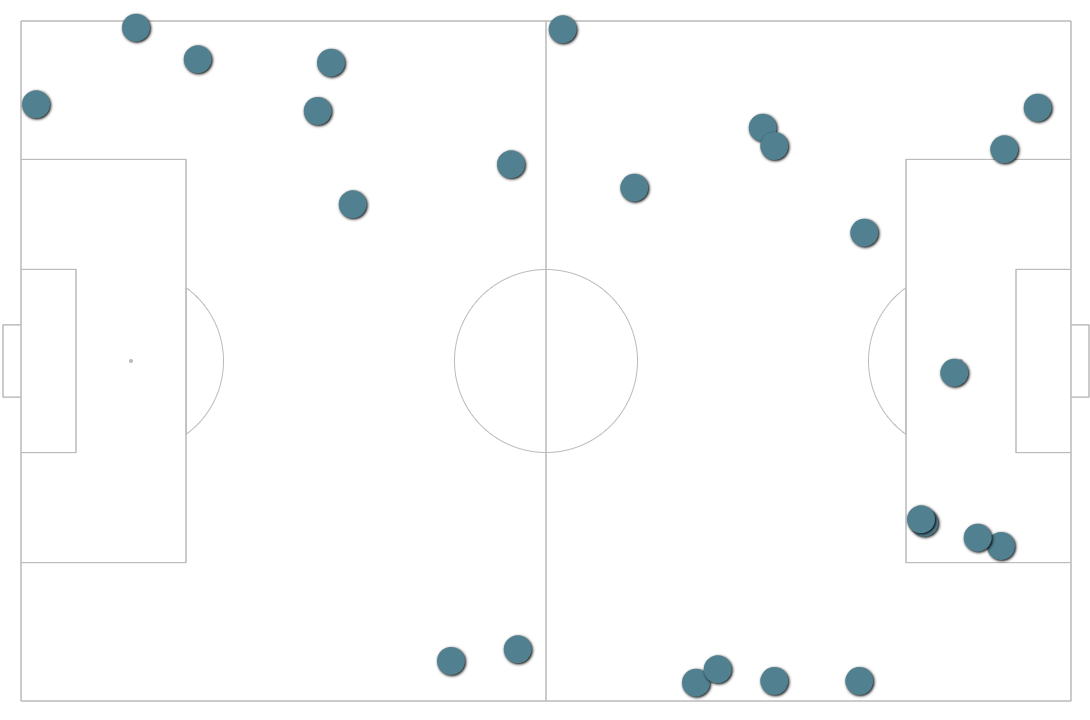

分類結果の根拠を見ていこうと思う。次の図は各チームにおけるクラスター分析に用いたデータを各チーム別&クラスター別に並べたものである。まず、クラスター1~4と5~9で大きくチームスタイルが分かれているので、まずは大きく分かれた要因となる特徴を見ていきたいと思う。

クラスター1~4(赤色)は全体的にボール支配時間が長く攻撃面で主導権を握る意図があるチームと言えそうだ。また、パス数、特に敵陣でのパス数が多く空中戦の数が少ないため、グラウンダーのパス主体で攻撃を組み立てるチームであるとも言えそうだ。また、興味深いのがボールロスト後5秒未満での奪い返しやハイプレス数、前線でのボール奪取数がクラスター5~9と比較して多いことも見て取れる。

一方、クラスター5~9(青色)は敵陣でのパス数が少なく、相手のボール支配時間が長い。また、シュートを打たれるまでの平均時間は長いため、相手の攻撃を自陣に引き込んでチャンスシーンを減らすチームが多いことが分かる。攻撃面では、敵陣空中戦/敵陣空中戦勝利数のスコアが高いチームが多く、ボール奪取後空中戦に強いプレーヤーにボールを預けて相手陣地に入る戦術を取るチームが多いのかもしれない。

ここからから先は各クラスター別でみるとクラスター共通で反応が高い/低い指標があるため、そちらのデータを元にクラスターごとの特徴を考察していきたいと思う。

クラスター1:札幌・鹿島:ボールを奪われてから即時奪回、ハイプレス、奪取後すぐにシュートにいく。

<共通した特徴のある項目>

•【Positive Transition】敵陣でのボールゲイン数(札幌:19.0回/3位、鹿島18.4回/4位)

•【ATK】ボールゲイン後10秒未満でのシュート数(札幌:2.4回/3位、鹿島:2.7回/2位)

•【Negative Transition】ボールロスト後5秒未満リゲイン数(札幌:13.5秒/1位、鹿島:12.4秒/3位)

•【DEF】ハイプレス数(札幌:30.6回/5位、鹿島:30.3回/6位)

クラスター2:川崎F:敵陣でパスを回しながら相手の裏を取る攻撃を仕掛け、奪われた後は即時奪回。ハイプレスも多く、常に敵陣でのプレーを行う。

<川崎が上位の項目(top3/bottom3項目)>

•【Base】総移動距離112km/18位

•【Positive Transition】ゴールキック到達地点D3rd比率 14.1%/19位

•【Positive Transition】敵陣でのボールゲイン数:20.6回/1位

•【ATK】パス数:597.6回/2位

•【ATK】敵陣でのパス数:334.4回/2位

•【ATK】敵陣空中戦数:12.2回/18位

•【ATK】相手DFライン突破プレー数16.2回/1位

•【ATK】ボールゲイン後10秒未満でのシュート数:2.7回/1位

•【DEF】ハイプレス数:32.0回/3位

•【DEF】最終ライン高さ:43.6m/3位

クラスター3:浦和・神戸・徳島・鳥栖:自陣からのパスを主体とした緻密な組み立てがベース。反面、相手のシュートまでの平均時間が短い被カウンター傾向が特徴。神戸・鳥栖はハイプレスでより速い展開も辞さないが、浦和・徳島はスプリント数も抑えたスローテンポな試合運びをする傾向。

<共通した特徴のある項目>

•【ATK】自陣でのパス数(浦和:316.2回/3位、神戸:322.6回/1位、徳島:302.6回/6位、鳥栖:306.6回/4位)

•【ATK】パス数(浦和:545.7回/4位、神戸:559.5回/3位、徳島:520.7回/7位、鳥栖:535.3回/6位)

•【ATK】ボール支配時間(浦和:31.3分/4位、神戸:32.0分/2位、徳島:31.7分/3位、鳥栖:30.7分/6位)

•【ATK】クロス数(浦和:12.9回/13位、神戸:11.9回/16位、徳島:10.8回/20位、鳥栖:12.0回/15位)

•【DEF】ハイプレス数(上位の項目のみ)(神戸:31.2回/4位、鳥栖:33.1回/1位)

•【DEF】ボールロストから被シュートまでの平均時間(浦和:15.9秒/15位、神戸:16.3秒/14位、徳島:15.5秒/17位、鳥栖:15.1秒/18位)

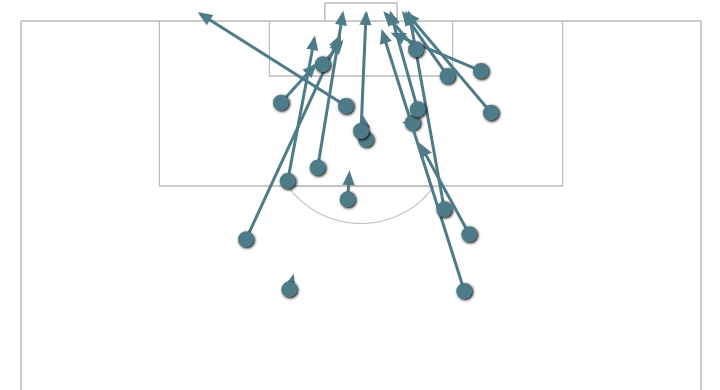

クラスター4:横浜FM:圧倒的な運動量とスプリント数を武器に、自陣でのパスと両サイドの裏抜けを使い、相手の守備ラインの裏を狙う。ボールロスト後もすばやく奪取するのは川崎Fと共通の特徴。

<横浜FMが上位の項目(top3/bottom3項目)>

•【Base】総移動距離:120.3km/2位

•【Base】スプリント数:211.6回/1位

•【Positive Transition】ゴールキック到達地点D3rd比率:91.9%/1位

•【Positive Transition】敵陣でのボールゲイン数:19.7回/1位

•【ATK】自陣でのパス数:320.3回/2位

•【ATK】パス数:666.1回/1位

•【ATK】ボール支配時間(分):33.4分/1位

•【ATK】敵陣でのパス数:345.8回/1位

•【ATK】裏抜け数:67.1回/1位

•【ATK】相手のDFライン突破プレー数:15.7回/2位

•【ATK】クロス数:21.1回/1位

•【Negative Transition】ボールロスト後5秒未満リゲイン数:12.7秒/2位

•【DEF】最終ライン高さ:45.8m/1位

クラスター5:柏・FC東京・名古屋:攻撃の手数を少なく、走行距離も少なく、プレスもほどほどに、個の力も使いながらの効率良い攻守が特徴。

<共通した特徴のある項目>

•【base】総移動距離(柏:112.7km/17位、FC東京:111.1km/19位、名古屋:114.3km/13位)

•【ATK】パス数(柏:442.1回/14位、FC東京:414.8回/15位、名古屋:477.3回/10位)

•【ATK】敵陣でのパス数(柏:196.2回/15位、FC東京:203.8回/12位、名古屋:201.8回/13位)

•【ATK】ボールゲインからシュートまでの平均時間(柏:16.5秒/15位、FC東京:16.5秒/14位、名古屋:16.6秒/13位)

•【DEF】ハイプレス数(柏:442.1回/17位、FC東京:414.8回/19位、名古屋:477.3回/20位)

クラスター6:湘南・広島:敵陣での空中戦を生かした組み立てと、ボールロスト後の即時奪回とハイプレスを主軸とした守備が特徴。

<共通した特徴のある項目>

•【ATK】敵陣空中戦数(湘南:21.1回/2位、広島:18.3回/5位)

•【ATK】敵陣空中戦勝利数(湘南:9.9回/3位、広島:8.1回/6位)

•【DEF】ハイプレス数(湘南:32.5回/2位、広島:30.2回/7位)

•【Negative Transition】ボールロスト後5秒未満リゲイン数(湘南:12.2回/4位、広島:12.0回/7位)

•【Positive Transition】敵陣でのボールゲイン(湘南:17.2回/6位、広島:17.9回/5位)

クラスター7:福岡:パスが少なく、敵陣の空中戦からの組み立てが特徴。守備では自陣でのインテンシティの高さが特徴で、デュエルを主軸とした攻守を構築。

<福岡が上位の項目(top3/bottom3項目)>

•【Base】総移動距離:110.5km/20位

•【Positive Transition】ゴールキック到達地点D3rd比率:4.5%/20位

•【ATK】自陣でのパス:171.3回/20位

•【ATK】パス:340.3回/20位

•【ATK】ボール支配時間:21.9分/20位

•【ATK】敵陣でのパス:169.1回/19位

•【ATK】敵陣空中戦数:25.2回/1位

•【ATK】敵陣空中戦勝利数:12.1回/1位

•【ATK】裏抜け数:30.1回/20位

•【ATK】相手DFライン突破プレー数:7.4回/20位

•【ATK】ボールゲインからシュートまでの平均時間:14.1秒/20位

•【DEF】自陣空中戦勝利数:10.1回/1位

•【DEF】タックル数:21.2回/1位

•【DEF】ボールロストから被シュートまでの平均時間:20.8秒/2位

クラスター8:仙台・横浜FC・清水・C大阪:低リスクで構えた慎重な攻守が特徴。各チームで多少スタイルの違いが見られる。

<共通した特徴のある項目>

•【ATK】自陣でのパス数(仙台:221.2回/16位、横浜FC:229.3回/14位、清水:239.9回/13位、C大阪:242.7回/11位)

•【ATK】相手DFライン突破プレー数(仙台:9.9回/15位、横浜FC:9.2回/16位、清水:9.1回/17位、C大阪:10.2回/13位)

•【ATK】ボールゲイン後10秒未満でのシュート数(仙台:1.3回/17位、横浜FC:1.6回/13位、清水:1.5回/15位、C大阪:1.5回/14位)

•【Negative Transition】ボールロスト後5秒未満リゲイン数(仙台:9.9回/16位、横浜FC:9.7回/18位、清水:8.4回/20位、C大阪:10.3回/14位)

•【Positive Transition】敵陣でのボールゲイン数(仙台:12.6回/19位、横浜FC:14.7回/14位、清水:12.9回/18位、C大阪:14.8回/13位)

クラスター9:G大阪・大分:自陣に引き込んでのディフェンスと、ロングボールを織り交ぜる組み立て。スコア差のある項目もあり、攻撃面で敵陣空中戦のG大阪と、自陣でのパス・走力の大分と特徴が分かれる。

<共通した特徴のある項目>

•【Positive Transition】ゴールキック到達地点D3rd比率(G大阪:28.3%/13位、大分:20.1%/17位)

•【ATK】ボールゲイン後10秒未満でのシュート数(G大阪:1.3回/19位、大分:0.9回/20位)

•【Negative Transition】ボールロスト後5秒未満リゲイン数(G大阪:9.7回/17位、大分:9.5回/19位)

•【Positive Transition】敵陣でのボールゲイン数(G大阪:13.5回/17位、大分:12.0回/20位)

•【DEF】相手ボール支配時間(G大阪:29.3分/5位、大分:30.1分回/3位)

•【DEF】自陣空中戦数(G大阪:18.2回/2位、大分:18.0回/4位)

今回はチームスタッツを用いてクラスター分析を行い、J1の20クラブがそれぞれどんなサッカーを表現しようとしていたのか、共通点や相違点を表現する重要な因子がおぼろげながらに見えてきた。次回以降は2022年の新規加入選手や交代した監督によってチームスタイルが変わってくるので、開幕後のデータを比較しながら、今季のチームスタイルの方針を複数クラスター別に考察していきたいと思う。

執筆 木下・横山

2024-11-28 14:04

攻撃分析,

守備分析,

セットプレー分析,

Jリーグの傾向,

J2,

J3,

ファジアーノ岡山,

ベガルタ仙台,

モンテディオ山形,

カターレ富山,

V・ファーレン長崎,

福島ユナイテッドFC,

松本山雅FC,

FC大阪

2024-11-06 14:25

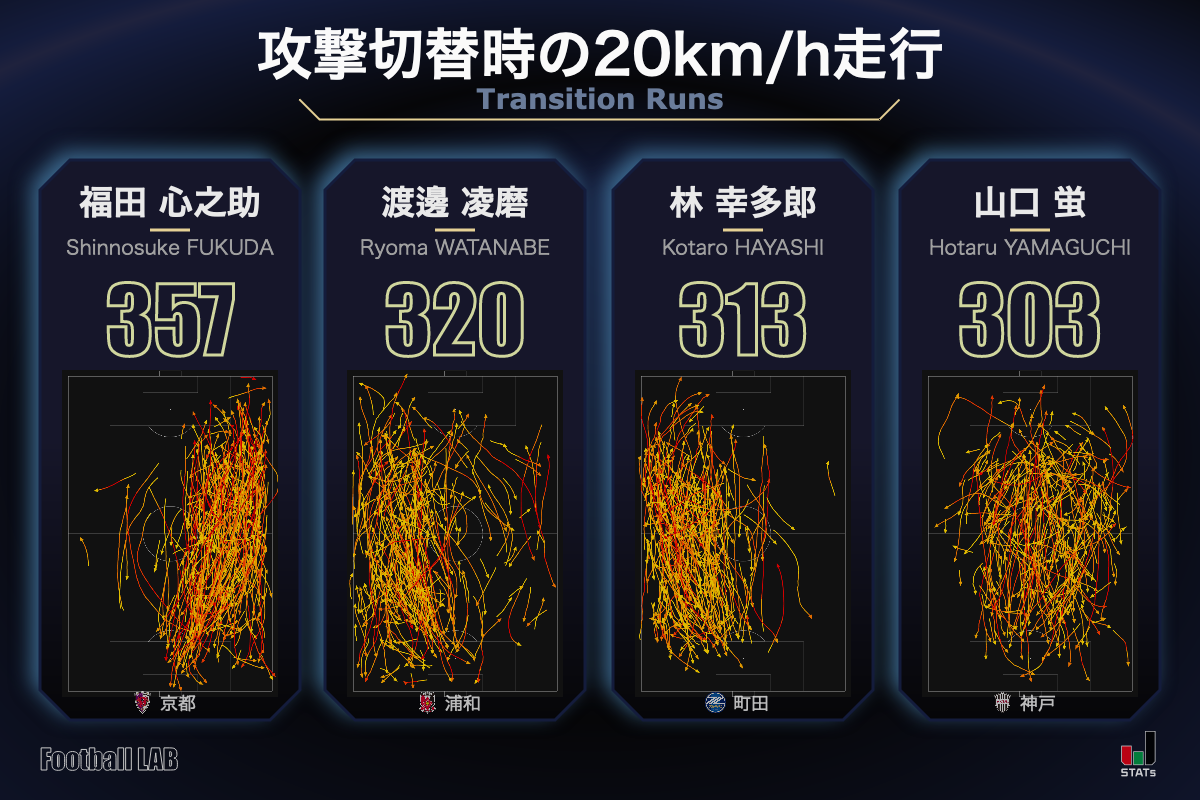

トラッキングデータ,

攻撃分析,

Jリーグの傾向,

J1,

鹿島アントラーズ,

浦和レッズ,

柏レイソル,

FC東京,

東京ヴェルディ,

FC町田ゼルビア,

川崎フロンターレ,

横浜Fマリノス,

湘南ベルマーレ,

アルビレックス新潟,

名古屋グランパス,

京都サンガF.C.,

ガンバ大阪,

セレッソ大阪,

ヴィッセル神戸,

サンフレッチェ広島,

アビスパ福岡,

北海道コンサドーレ札幌,

ジュビロ磐田,

サガン鳥栖

2024-06-13 11:30

トラッキングデータ,

選手分析,

攻撃分析,

守備分析,

Jリーグの傾向,

J1,

鹿島アントラーズ,

浦和レッズ,

柏レイソル,

FC東京,

東京ヴェルディ,

FC町田ゼルビア,

川崎フロンターレ,

横浜Fマリノス,

湘南ベルマーレ,

アルビレックス新潟,

名古屋グランパス,

京都サンガF.C.,

ガンバ大阪,

セレッソ大阪,

ヴィッセル神戸,

サンフレッチェ広島,

アビスパ福岡,

北海道コンサドーレ札幌,

ジュビロ磐田,

サガン鳥栖