HOME » 2022J1前半戦のハイプレッシング(ハイプレス)データ

2022J1前半戦のハイプレッシング(ハイプレス)データ

代表戦による中断期間を終え、明治安田生命J1リーグは今週末に第17節を迎える。正しくは今節を終えたところで前半戦終了となるが、中断により時間を作りやすいタイミングだったため、本記事では第16節終了時点を前半戦としてデータを紹介する。

今回紹介するのは「ハイプレッシング」のデータだ。基本的なデータの定義および分析手法については、昨年公開した記事「トラッキングから生まれる新データ 2. プレス及びプレッシング」に合わせて行うため、詳細についてはこちらを読んで頂きたい。

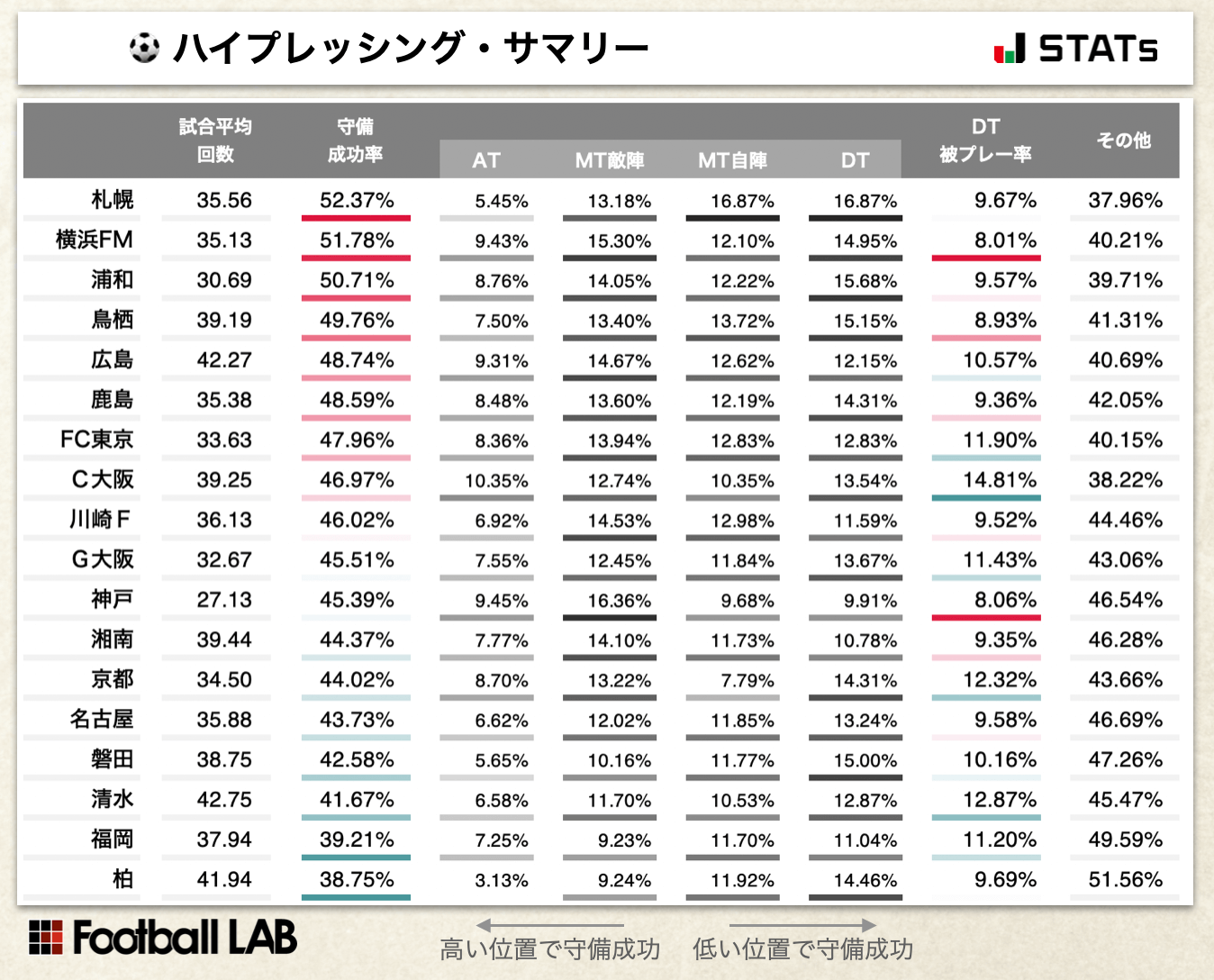

まずは全体のサマリーを紹介しよう。

ハイプレッシングサマリー

データの定義については前述の記事に詳細を書いているが、下記に要約する。

・トラッキングデータから「プレス」を検出し、グループ化したものを「プレッシング」とする。そのうちハイプレスから始まったプレッシングを「ハイプレッシング」とする

・プレッシングの最後のプレスから5秒未満で相手がシュートに至ることなく攻撃を終え、自チームが攻撃権を得た場合を「守備成功」とする

・プレッシングの最後のプレスから5秒未満で相手が自チームのディフェンシブサード(以下DTと表記)でプレー成功した場合、もしくはシュートを打たれた場合を「DT被プレー」とする

Football LABではチームスタイル指標として「ハイプレス」を掲載しているが、プレスを検知した後の集計方法が異なるため数値には差異が生じる点についてはご留意願いたい。

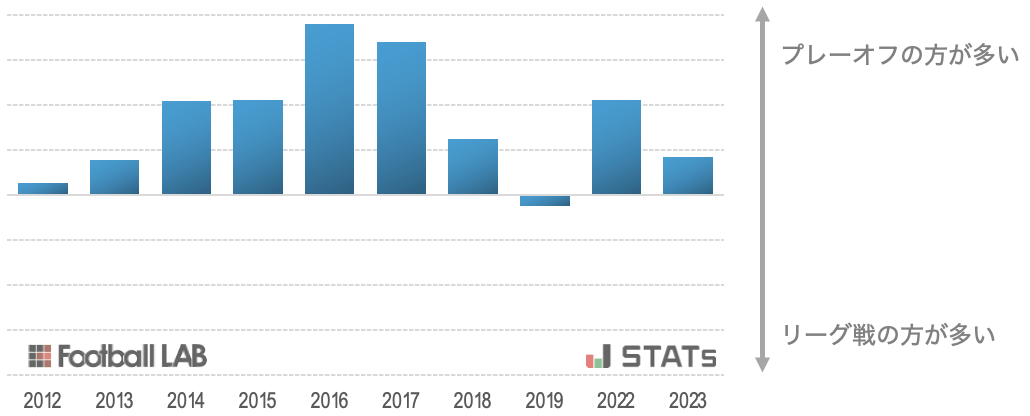

ハイプレッシングは守備の選択肢の1つであり、相手のボール保持状況にも影響されるため、この回数そのものは評価対象ではない。ハイプレッシングを行った際にどうなったかが今回のテーマだ。表は守備成功率が高い順に並べているが、ハイプレッシングによってどのエリアでボールを奪ったかという点も重要になる。例えば1位の札幌は自陣で奪う傾向があるのに対し、2位の横浜FMは他チームに比べて敵陣の傾向が強い。相手ゴールに近い位置で奪うことがベストではあるが、相手に蹴らせて自陣からの攻撃権を得るというのも成功の1つとしてカウントしている。

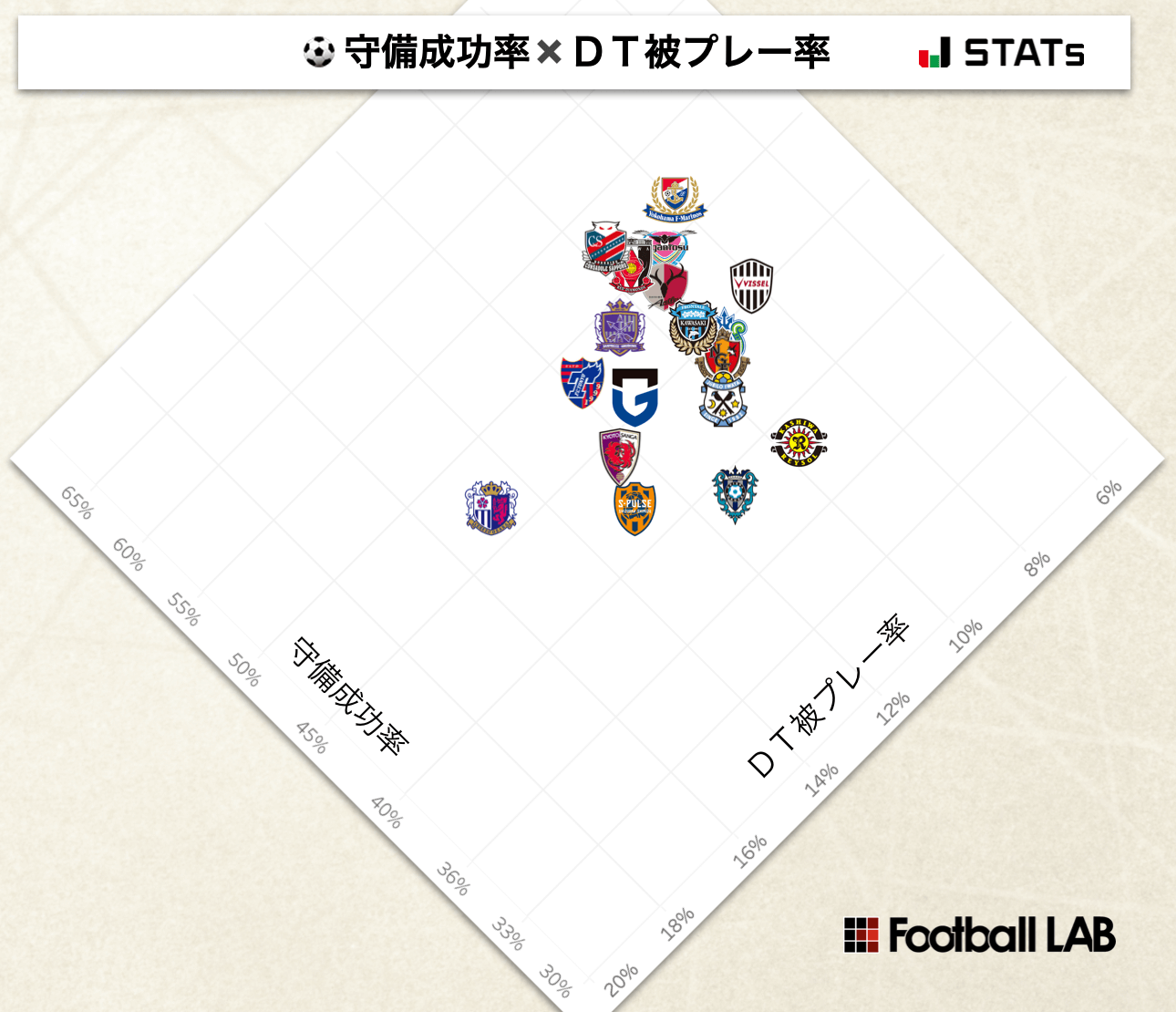

ハイプレッシングの守備成功率とDT被プレー率

また、仮にボールを奪えなくても危険なエリアでプレーをさせず、相手の攻撃を停滞させるというのも一つの答えであり、それを表現しているのがDT被プレー率というデータだ。例えば柏は、守備成功率が最も低いがDT被プレー率はそこまで高くないため、必ずしも悪い傾向とは言えない。前者が低く後者が高いチームでいうと、清水はハイプレッシングにおいて課題を抱えていると言える。

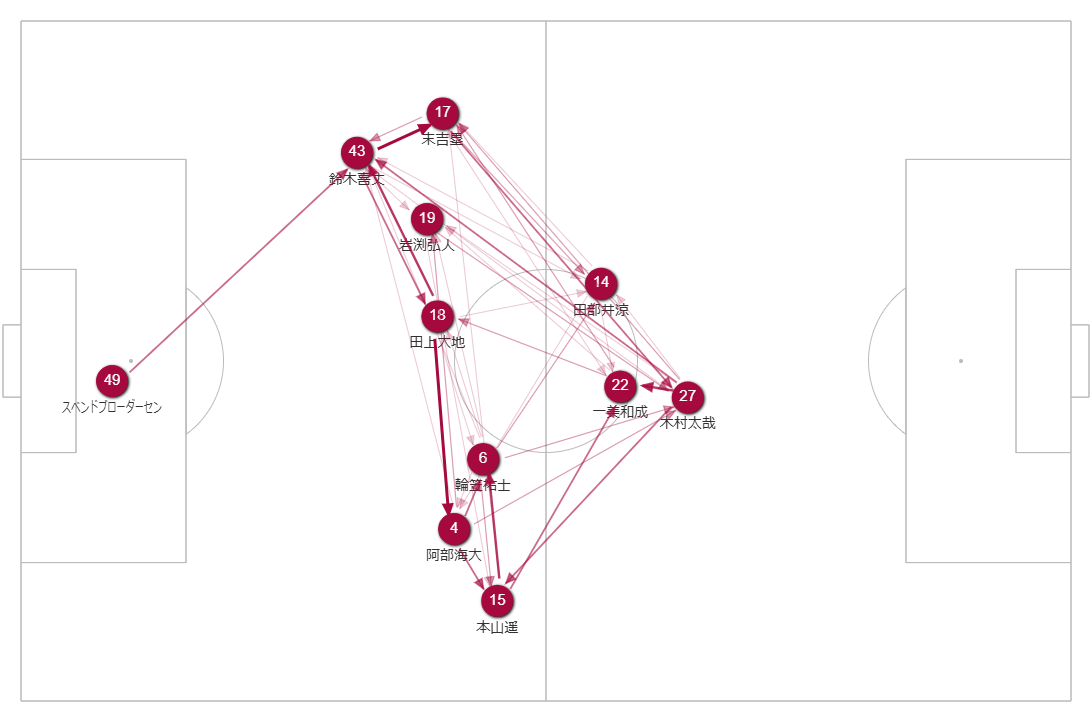

要因を探るために、「トラッキングから生まれる新データ 2. プレス及びプレッシング」でも紹介した詳細なハイプレス中のデータを掲載しよう。紹介する項目について要約すると下記の通りだ。

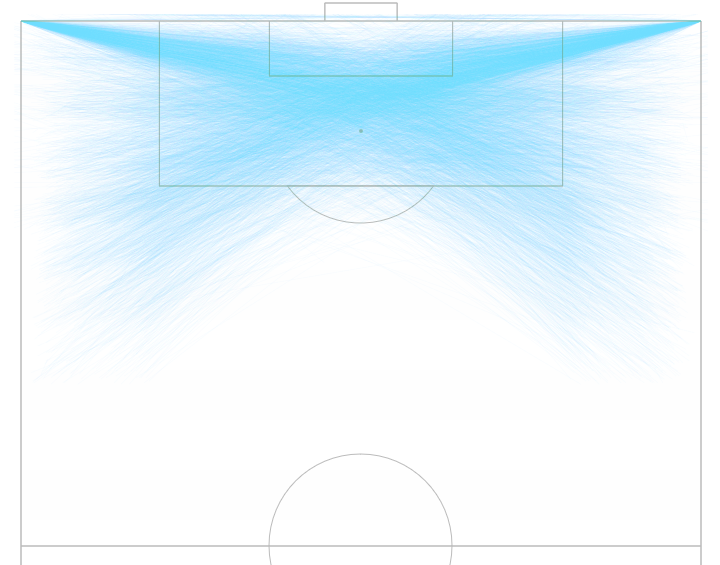

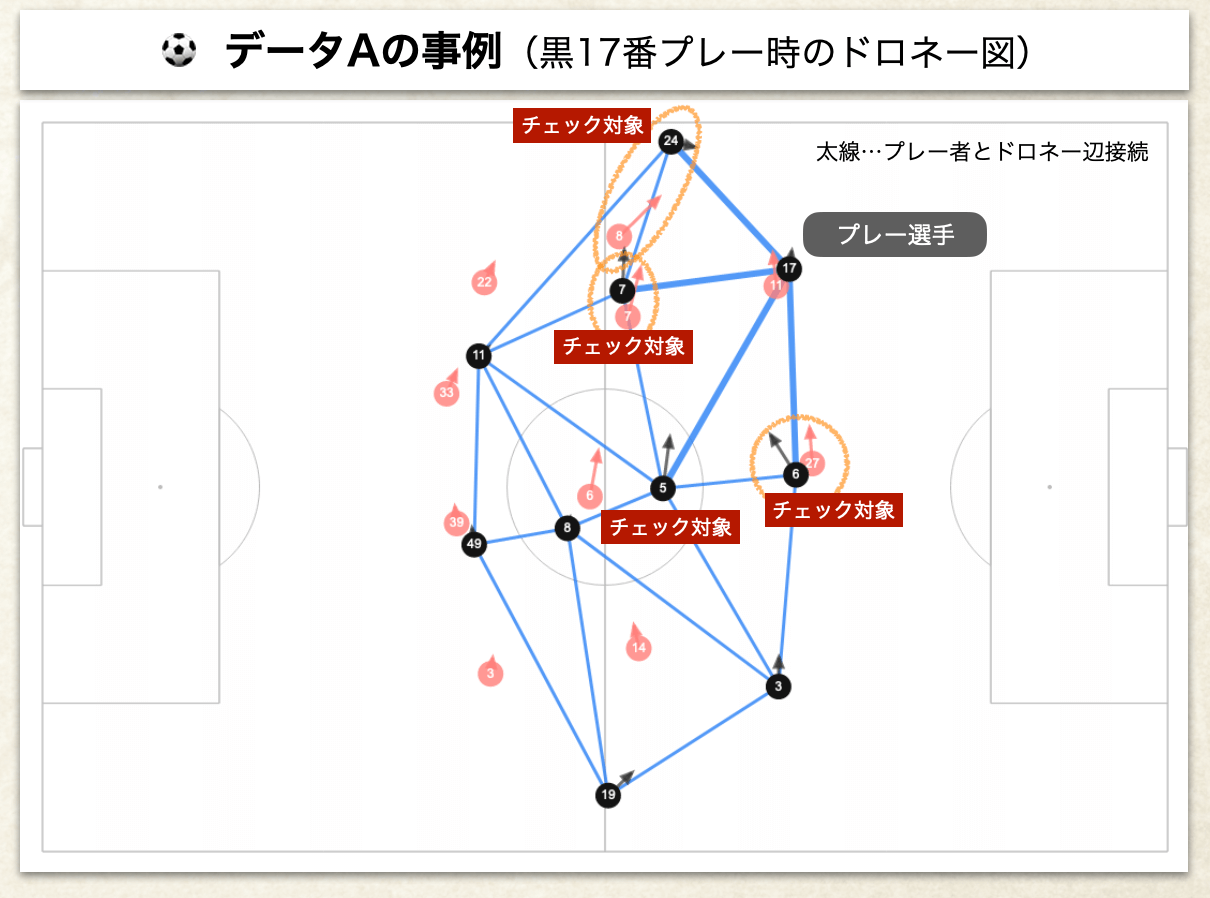

・保持者とドロネー辺でつながっている相手選手に対して、「3m未満にいる」「3m以上にいる場合に接近している」「パスコースを塞いでいる」の3項目をデータAとし、いずれかの条件を満たしている比率を「データAのチェック率」とする

データAの事例

・保持チームのFW、2列目中央の選手に対して、「3m未満にいる」「3m以上にいる場合に接近している」の2項目をデータBとし、いずれかの条件を満たしている比率を「データBのチェック率」とする

・最終ラインはハイプレス中の最終ラインの高さ(自ゴールラインからの距離)

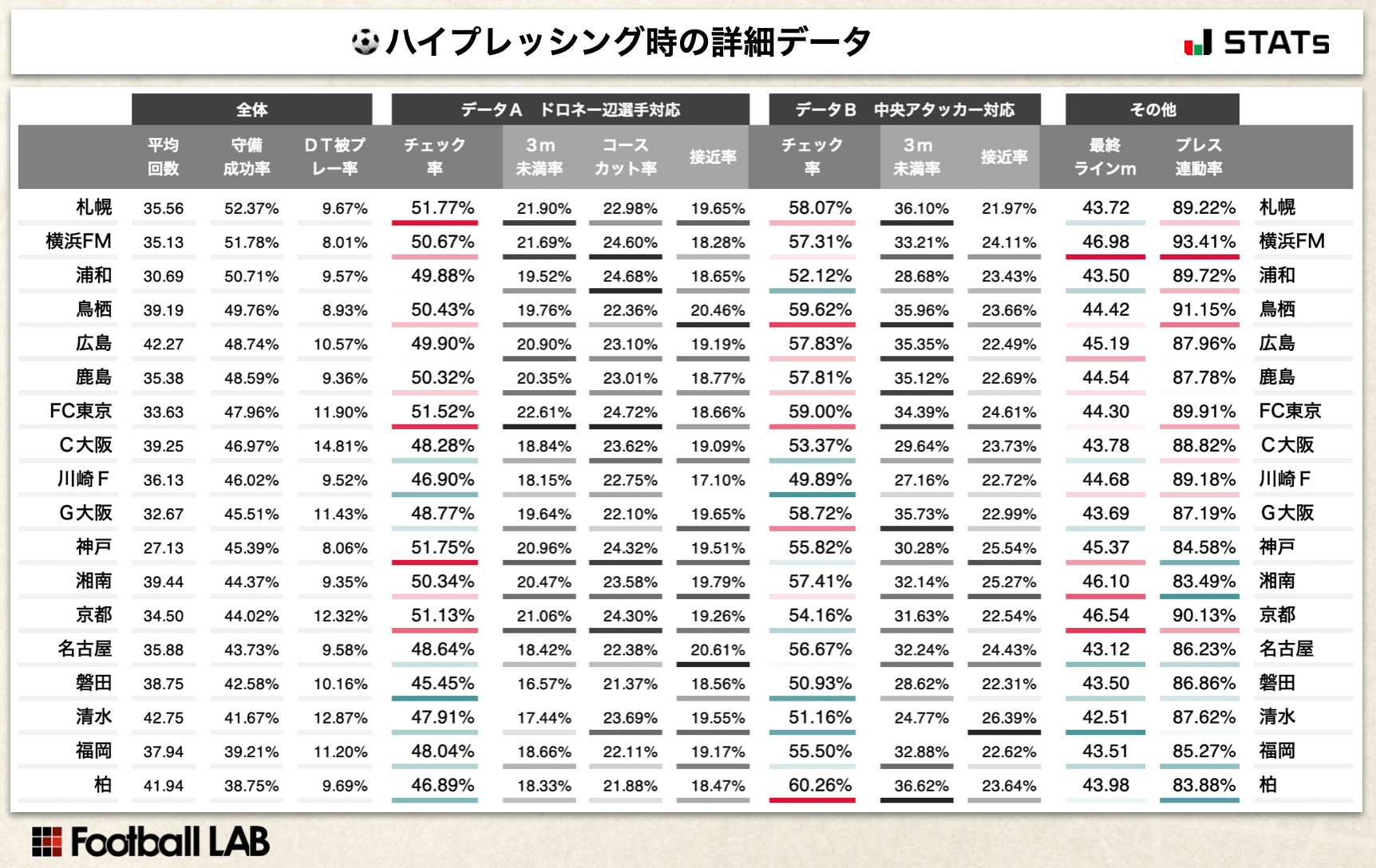

ハイプレッシング時の詳細データ

プレッシングによるボール奪取はプレス中の選手以外の準備も重要であり、掲載しているデータAは前方、データBは後方の準備を表したデータだ。ハイプレッシングの守備成功率が高いチームやDT被プレー率が低いチームは、AとBの双方とも高いか、もしくはどちらかに特徴を持っている。柏のDT被プレー率の低さはBのチェック率が高い点と関係があるだろう。これらに加えて横にある表はハイプレス時のラインの高さや、ハイプレスの連動割合といったデータだ。ハイプレスの連動割合とは、ハイプレス全体のうちプレッシングに含まれているプレスの割合で、単発的なハイプレスは含まれない(攻撃が終了する場合は連動できないため、この場合は計算に含めない)。もちろん、1人だけのハイプレスによりマイボールとなるケースもあるが、このデータからも分かる通り、単発的なハイプレスが多いチームはハイプレッシングの守備成功率が低い傾向にある。

これらのデータからいくつかのチームを見てみよう。

■清水エスパルス

1試合当たりのハイプレッシングの数がトップの清水は、前述の通り守備成功率が低くDT被プレー率が高い状況となっている。A、Bのチェック率はともに低く、最終ラインも低いため、相手から見ると比較的容易にボールを回せる状態にあると言える。すべてをすぐに改善させるのは難しいが、どこでボールを奪うかの意思統一を行い、一部分でも数値を上げていきたい。新監督の手腕が試されることになる。

■横浜F・マリノス

反対に高い守備成功率と低いDT被プレー率の横浜FMは、A、Bともに平均より高く、AのデータにおいてはFC東京と同様にパスコース封鎖と3m未満率の双方で高いデータを残している。そしてラインの高さと、ハイプレス連動率の高さが目立つ。移籍により一部の選手が入れ替わった中でも昨季と同様のデータを残している点に、クラブチームとしての強さを感じる。

■北海道コンサドーレ札幌

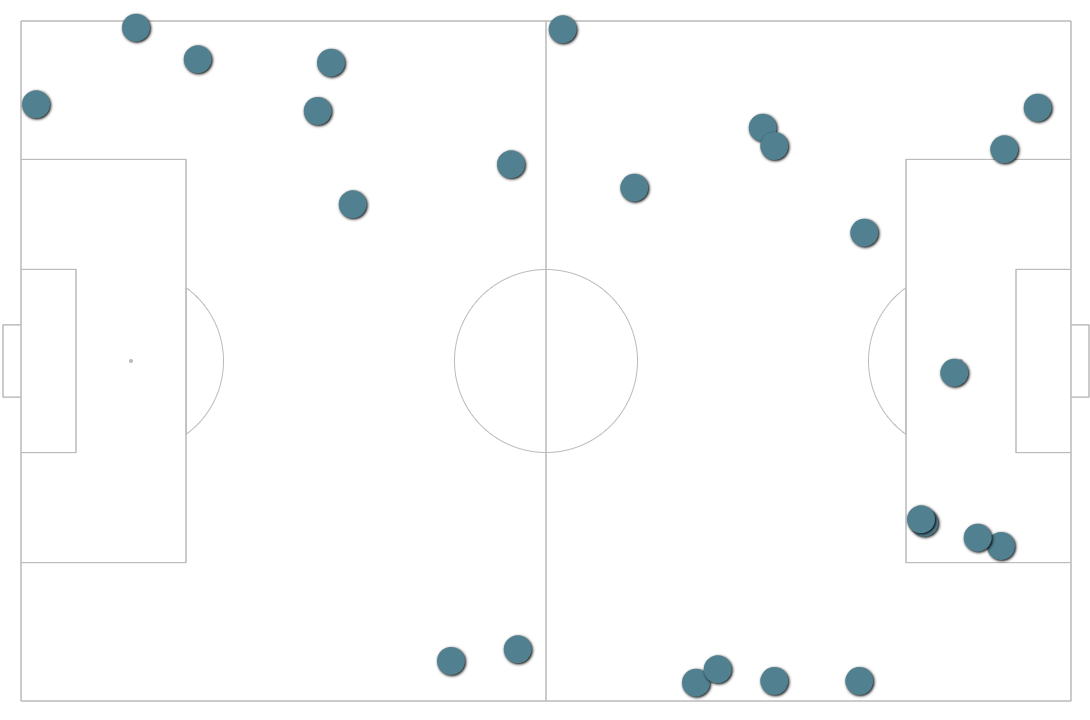

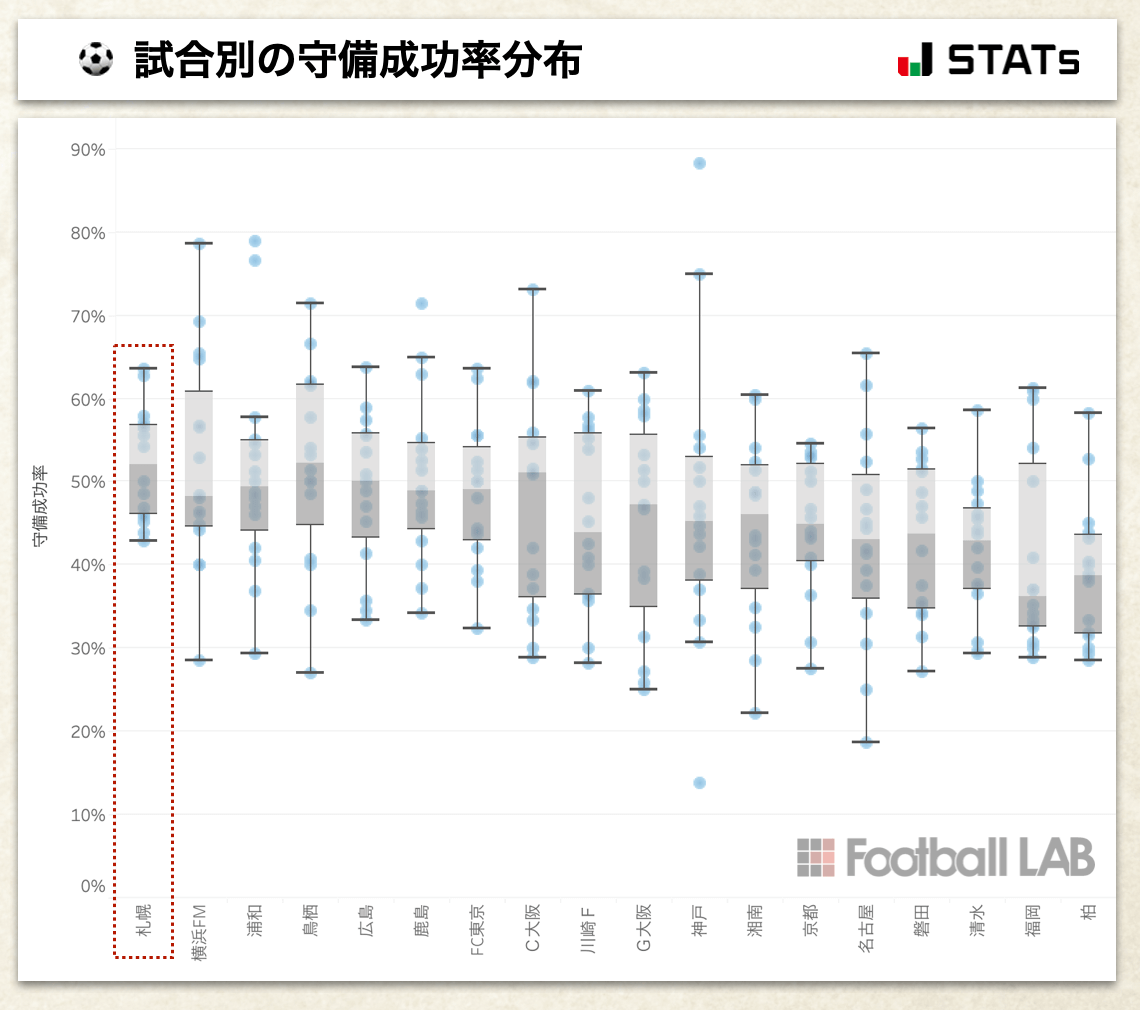

守備成功率でトップの札幌はA、Bともに高いチェック率となっており、どちらも相手の3m未満に選手がいることから、マーキングに対して強い意識が見て取れる。札幌は相手よりボールを保持する時間が長い試合が多く、ハイプレッシングの回数は多い方ではないが、守備成功率の試合分布を見ると他のチームより集約しており、相手に関係なく結果を残している。

試合別の守備成功率分布

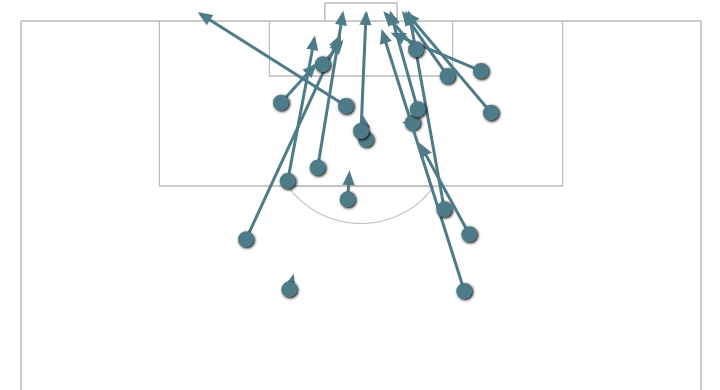

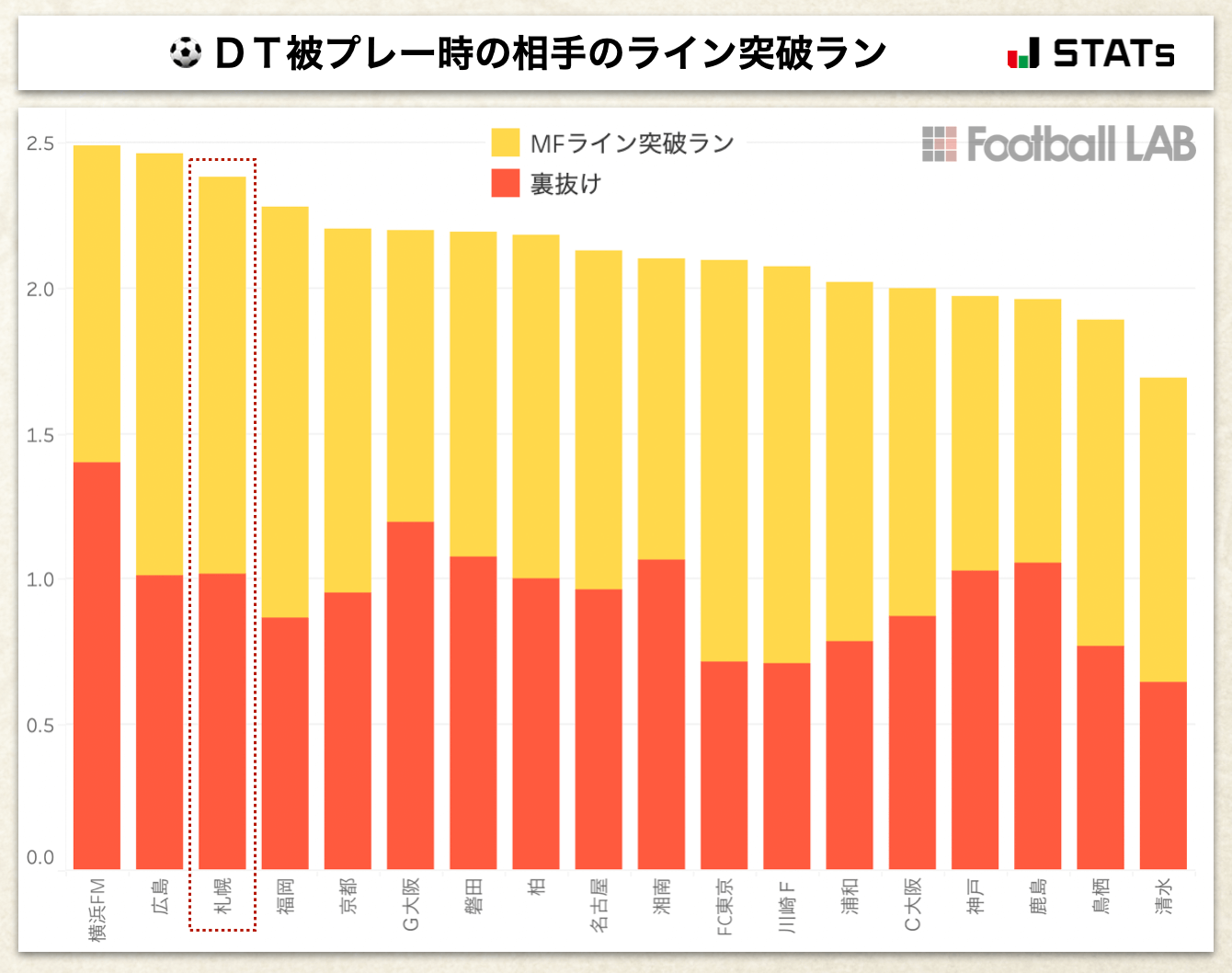

ハイプレッシングにおいて良いデータを残している札幌だが、総失点数は現時点で最多となっており、良い守備のチームとは言いづらい。無失点試合もある一方で大量失点を喫した試合もあり、上図と違って全体の失点に関しては良し悪しがハッキリ分かれている状況だ。マンマークは完全に追えていれば一定の強さを見せられるが、剥がされれば状況によっては相手に大きなチャンスを与えてしまうリスクもあり、良いデータと悪いデータの両方を持つケースが出てくる。DT被プレーに至ったハイプレッシングにおける相手の裏抜け、MFラインを越えるランニングのデータを見ると、札幌は最終ラインが低めの影響もあり被裏抜けは多くないが、被MFライン突破ランは頻度が多く、相手側がオフザボールの動きによりかき乱そうとしている。全体として良い傾向を出していたとしても隙を突かれて奪われた1点が勝敗を左右してしまうことを忘れてはならない。

DT被プレー時の相手のライン突破ラン

これから本格的な暑さがやってくるため、ハイプレッシングの数は減少するだろう。昨年公開した記事に比べてハイプレッシングの数そのものが増えているのは、昨年の記事が9月公開であり本記事が6月であることが影響している。特殊な試合開催となった2020年を除いた3シーズンのハイプレッシングサマリーを見ると5月までの試合に対し、6~8月のハイプレッシング数は1試合当たり3~5回ほど低下し、守備成功率も約4%下がっている。夏場の暑さと疲労の蓄積による運動量の低下や集中力の低下はハイプレッシングの質にも影響するため、失点を抑えるためにも課題と向き合う必要があるだろう。

八反地勇

Columns

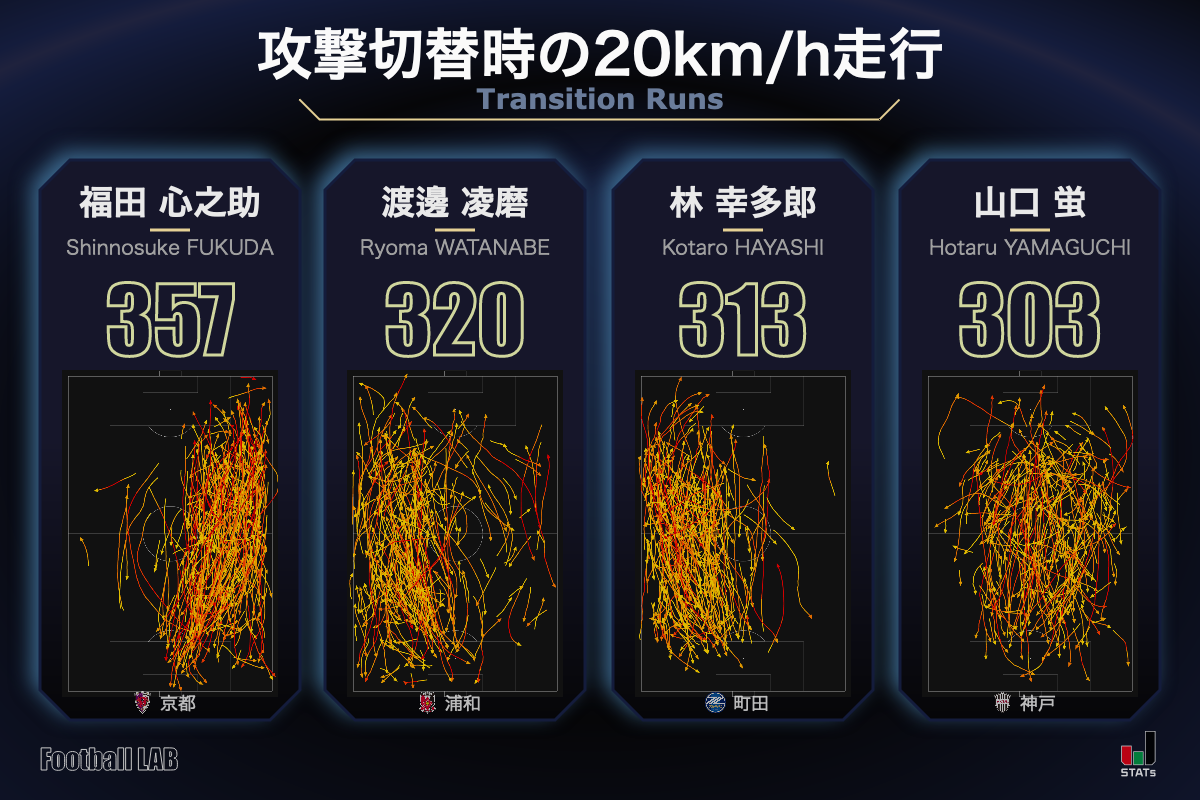

Graphics

2024-12-10 08:23

2024-12-03 15:43

2024-12-03 15:40