HOME » 2020年に起きたJリーグのデータ変化を追う

※このコラムはスポーツアナリティクスアドベントカレンダー2020の25日目の記事です

2020年12月19日、20日を以って明治安田生命J1リーグ、J2リーグ、J3リーグは全ての試合日程を消化して幕を閉じた。まずは一人のサッカーファンとして、選手、スタッフ、運営ボランティア、リーグ関係者、スポンサーなど、試合開催に関わったすべての皆様に御礼を申し上げたい。そして、ほぼ毎日世界のどこかで行われてきたサッカーは、医療、物流、生産・製造、地域そのものの安定があって成り立つということを改めて思い知らされる1年となった。

「コロナ禍はサッカーにどのような影響を与えたのか」といったテーマは世界各地で取り上げられているが、多くの変数が存在する実に難しいテーマであり、全ての解にたどり着くことはできないだろう。Football LABとして取り上げるとすれば、試合内におけるプレーデータやトラッキングデータの変化となるが、この1、2年でボール保持を意識するチームが加速的に増加したことでリーグ全体のデータ傾向が大きく揺れ動いた。よって「現在のサッカーのトレンド」と「コロナ禍による特殊な日程とレギュレーション」の2つを意識しながら、今季の数値を振り返っていこう。

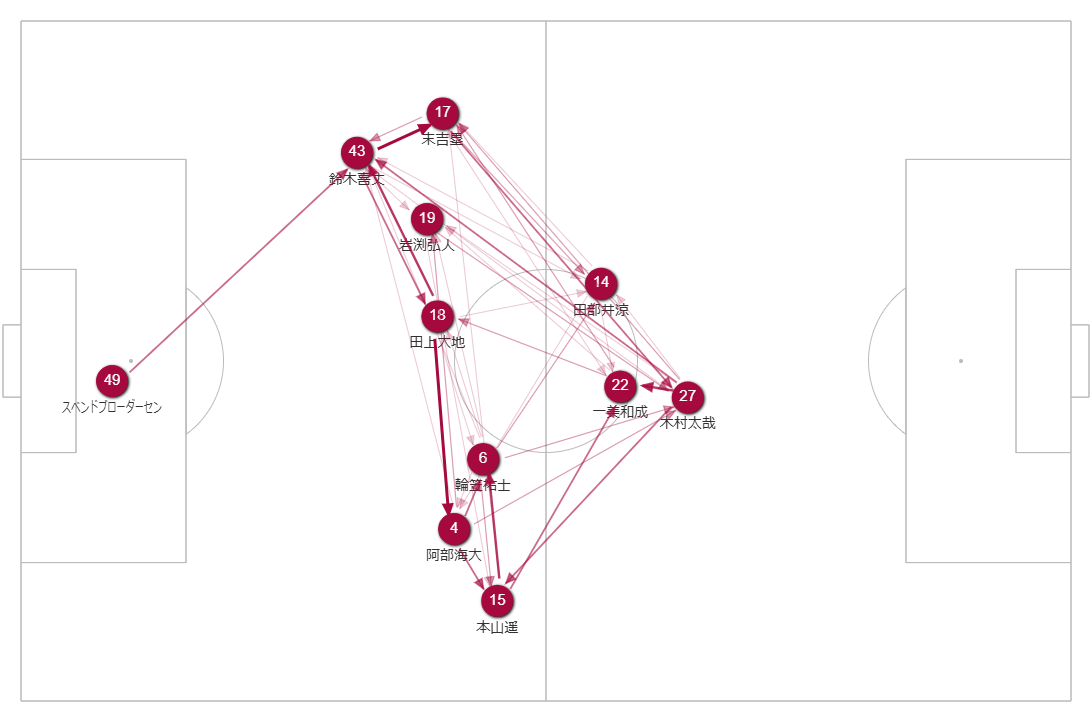

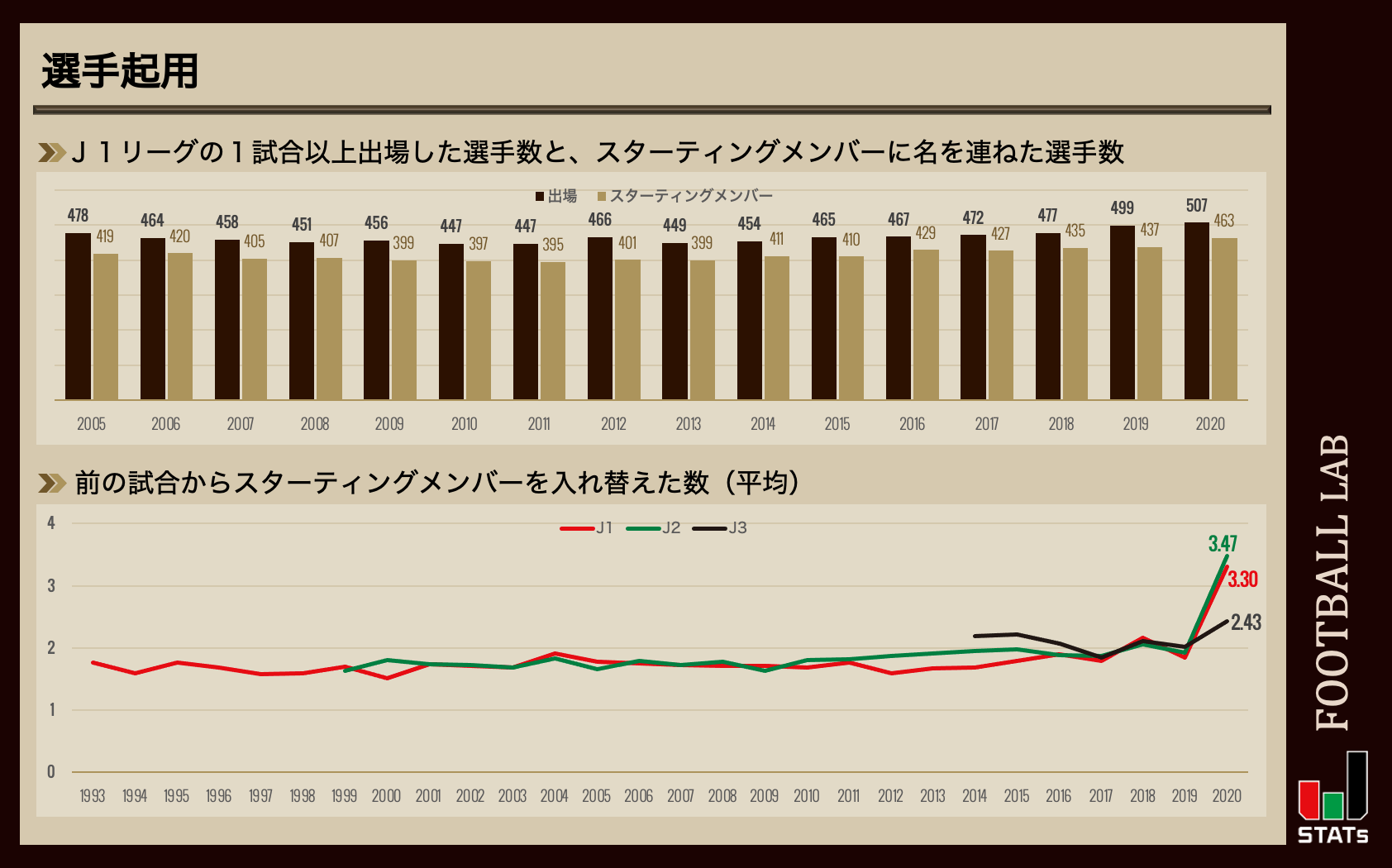

選手起用データ

6月末や7月上旬に「再開幕」という形となった今季のJリーグは年内に閉幕するためにどのチームも過密日程となった。そのため、交代回数に制限はあるものの交代枠を5に拡大。J1の試合に出場した選手数は500を超え、18チーム制となった2005年からのJ1の中でも最多となった。

歴代のJリーグとの比較で際立っているのは、前の試合からスターティングメンバーを入れ替えた人数だ。通常、平均人数は1.7前後となっていたが、今季のJ1、J2は3を超え、過去にJリーグ・アンダー22選抜のような特殊チームや、U-23チームも所属しているJ3においても最多の数値となった。先発変更は、出場停止や負傷者など試合に出られない影響により発生するケースも多くあるため、代えたくなくても代える事例ももちろんあるが、この大きな数値変化はやはり過密日程が影響しているのだろう。

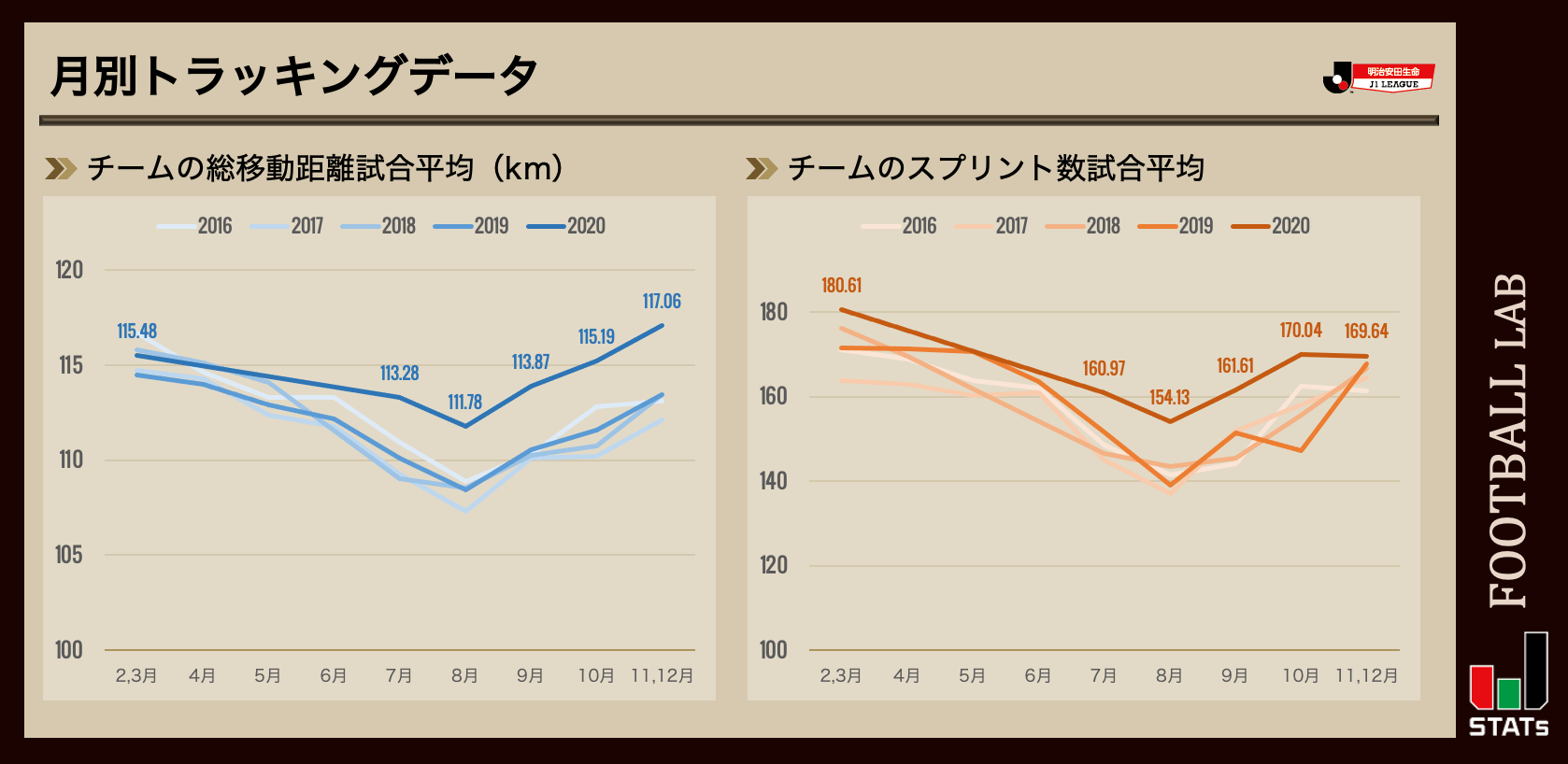

変則的な開催となったことでまず筆者が注目していたのは、トラッキングデータの主項目として取り上げられる選手の移動距離のデータだ(一般的に「走行距離」と呼ばれることが多いが、本記事では「移動距離」とする)。2018年に弊サイトの記事「夏場における走行データの低下とその影響」にて月別のデータを取り上げたが、開幕時をピークに夏に向けて下降して終盤少し回復する、という傾向にあった。このグラフを現在で作り直すと下図のようになる。

月別トラッキングデータ

これまでの8月は試合平均の総移動距離が110km未満となり、スプリント数も150回に満たない値となっていたが、2月に1節のみ開催して7月に再開幕となった今季は、総移動距離、スプリント数ともに例年ほど下がることはなかった。この傾向により例年の8月の数値低下は暑さだけが要因ではなく、シーズン前半戦の疲労も加わったことで起きたと推測されるが、後述するプレーデータの変化による影響も否定できないため、この解が明らかになるのは翌年以降になりそうだ。

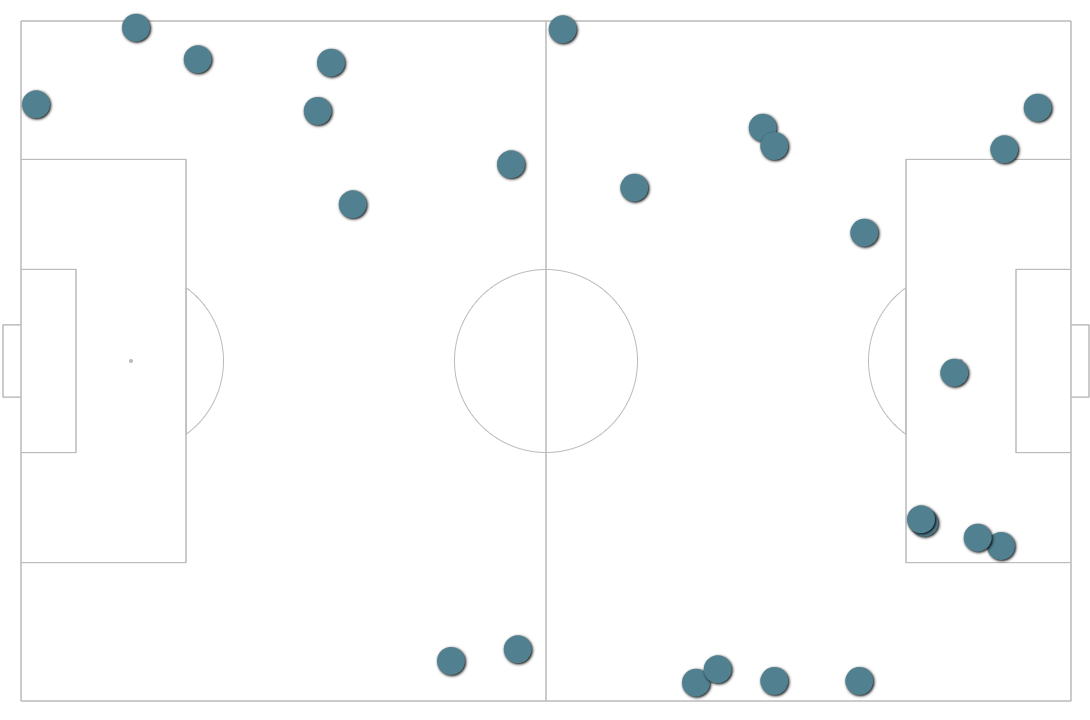

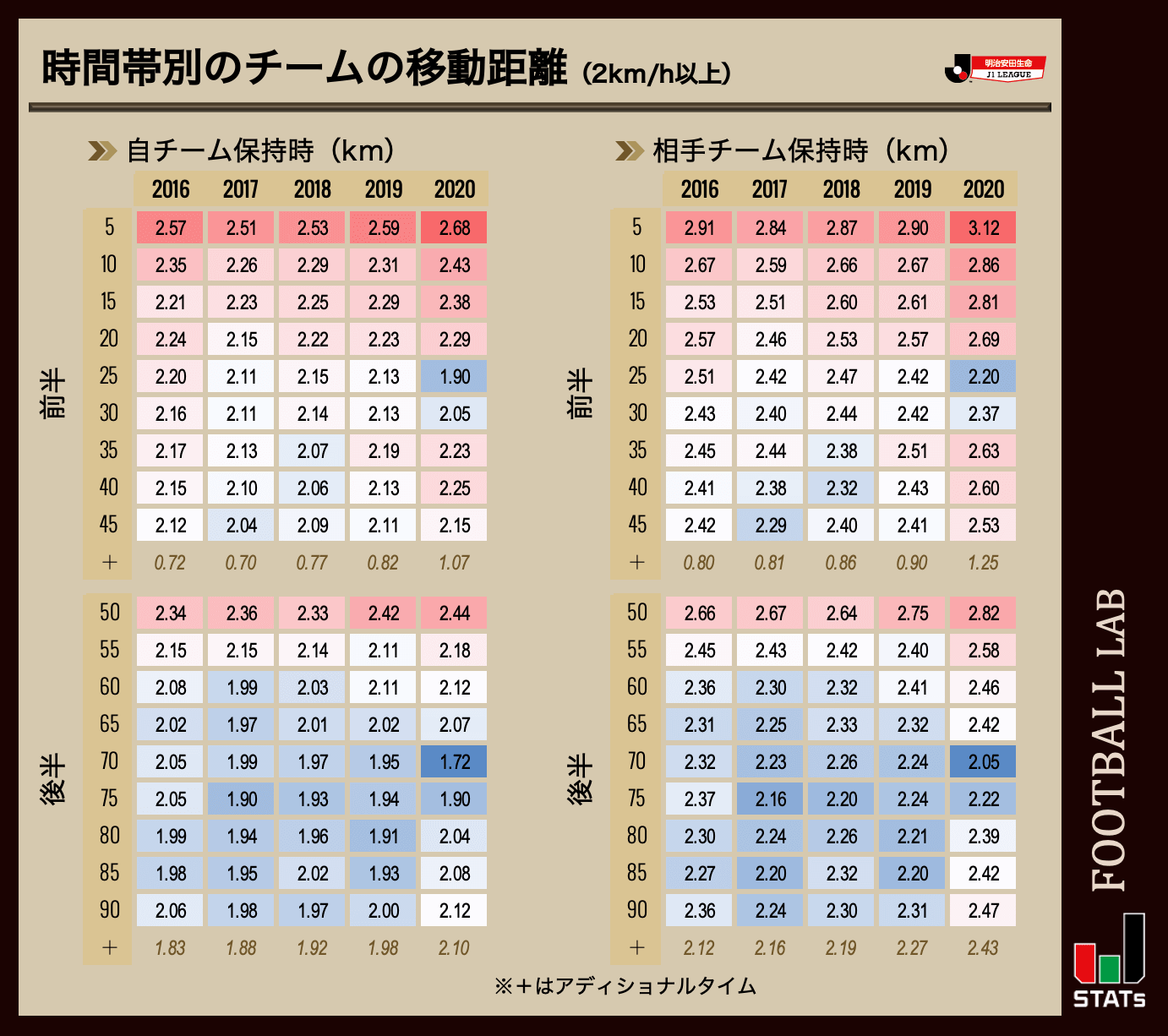

時間帯別・ボール保持状況別のチームの移動距離(2km/h以上)

トラッキングデータからもう1点、2km/h以上の自チーム保持時、相手チーム保持時の時間帯別の移動距離をまとめた。Jリーグから発表されている新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインに記載されている通り、再開幕以降の試合ではWBGT(暑さ指数)に関わらず飲水タイムを設けているため、前後半の中間付近の時間帯における移動距離データが大きく下がっている。そして、この中断時間がアディショナルタイムに加算されるため、前後半ともに最後の時間帯の数値が上がった。その他の時間帯に注目すると、全体的に移動距離データは例年より増加しており、特に相手チーム保持時の方がその傾向が強い。後半終盤の微増は交代枠が増えている点も影響していそうだ。この要因に触れる前に、いくつかのプレーデータを紹介しよう。

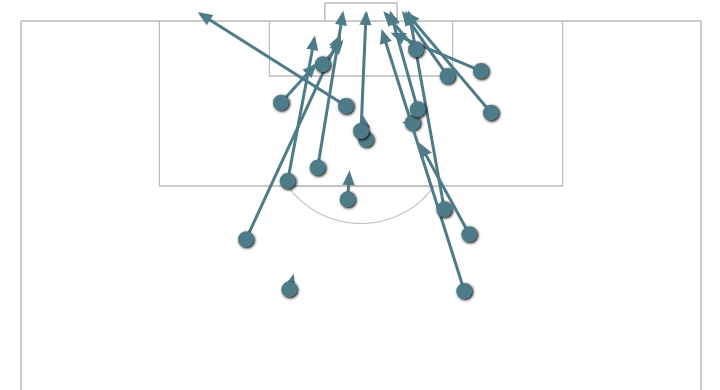

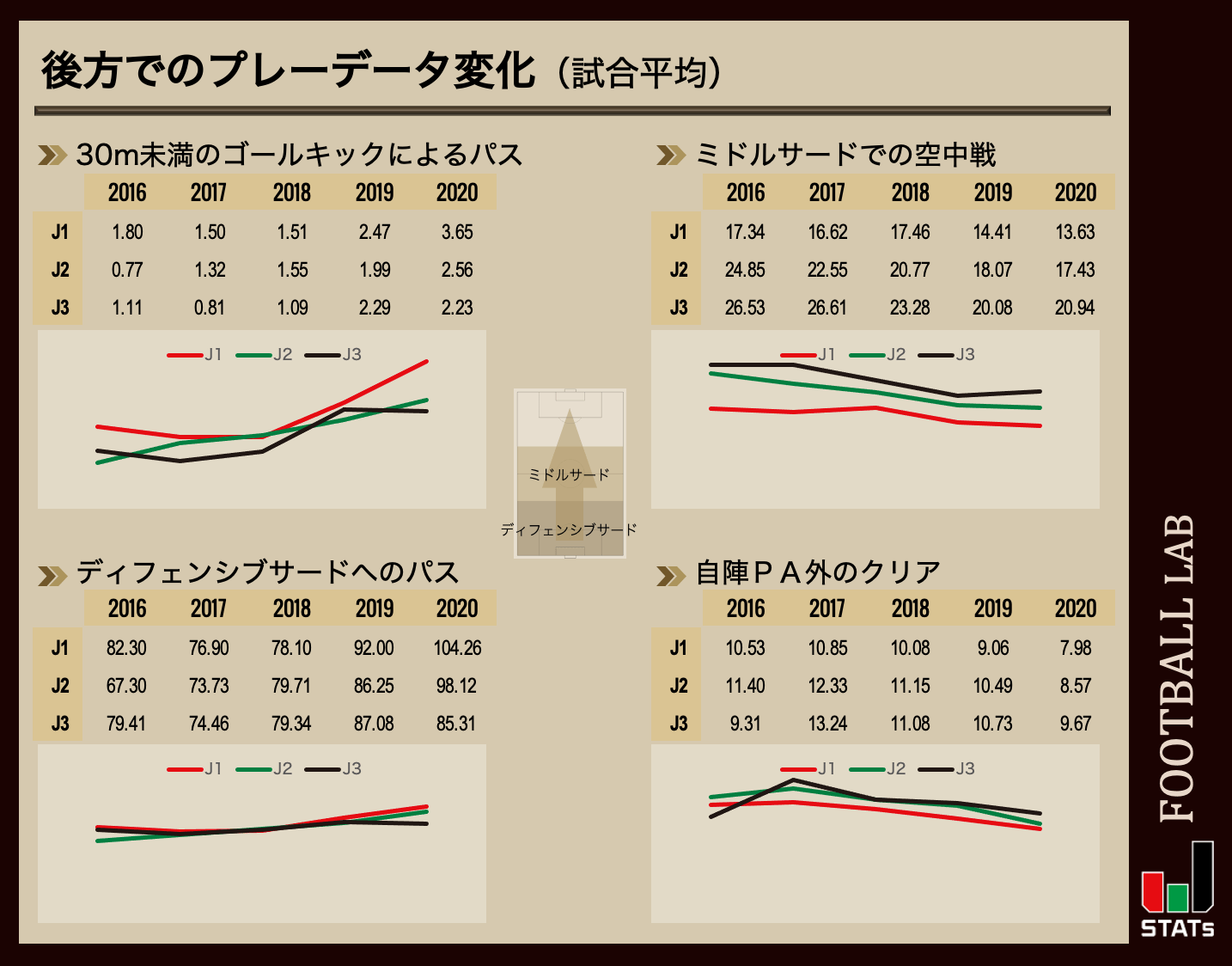

後方でのプレーデータ変化

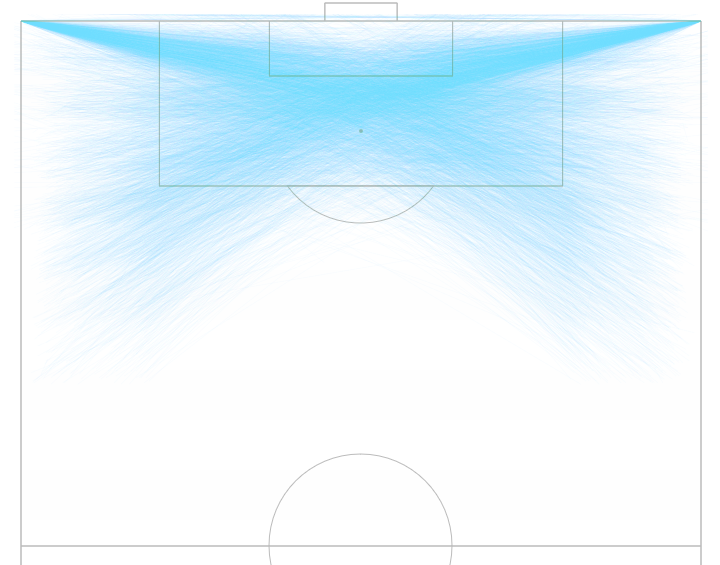

プレーデータから取り上げたいのは自陣からのボールの運び方だ。ゴールキックは30m未満のパスが増え、後方からのハイボールが減ったことでミドルサードにおける空中戦が減少。空中戦については先日のコラム「スローインからの攻撃とその評価を考察する」でも紹介した通り、スローインからの数値も減少している。ほか、エリアを3分割した中で最も低い位置であるディフェンシブサードへのパスが増え(ディフェンシブサード内のパスも含む)、ペナルティーエリア以外でのクリアが減ったことが分かる。後方から丁寧につなぐ傾向が強くなったのが一目瞭然だ。

ゴールキックについては2019年の8月からルールが変更となり、「競技者がボールを触れられるのはボールがペナルティーエリアを出てから」という要件が削除された。これによって近い位置でボールを受けることが可能になり、データにも影響。こちらの変化については弊社運営のウェブサイト「Sporteria」のスタッフブログ「J1リーグ戦におけるゴールキックの変化について」 にて詳しく触れているので参考にして頂きたい。

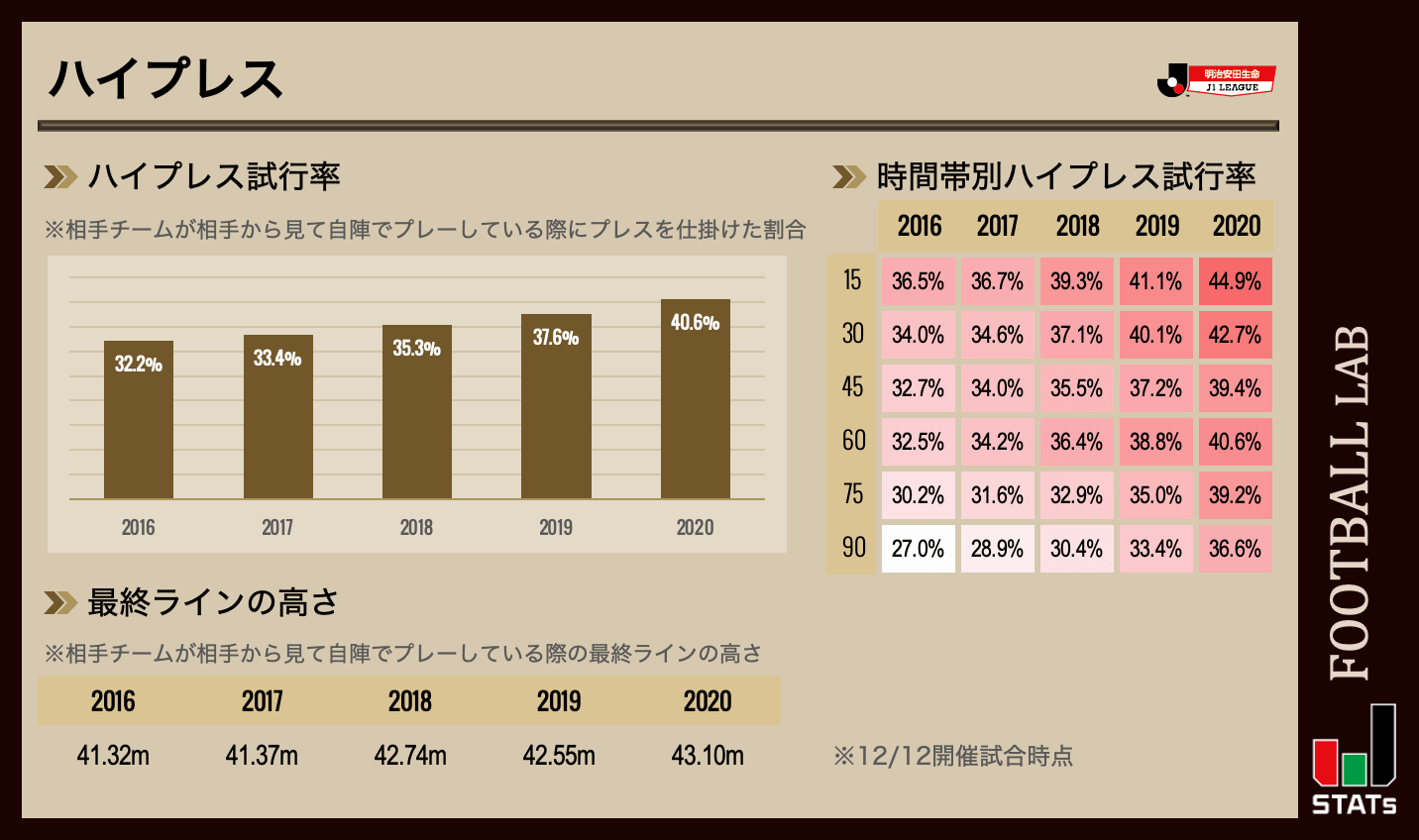

ハイプレスデータ

攻撃側が後方からつなぐ場合、大きく分けて守備側はブロックを築いて待ち受けるか、前から奪いに行くかの二択を試合状況などから判断することとなるが、やはり奪いに行く傾向が表れた。ハイプレス試行率(自陣プレーに対してハイプレスを行なった割合)は年々上昇し、今季は4割に到達。時間帯別の試行率のデータを2016年と今季で比較すると、後半終盤の上昇幅が大きく、交代枠の増加も関わっていそうだ。

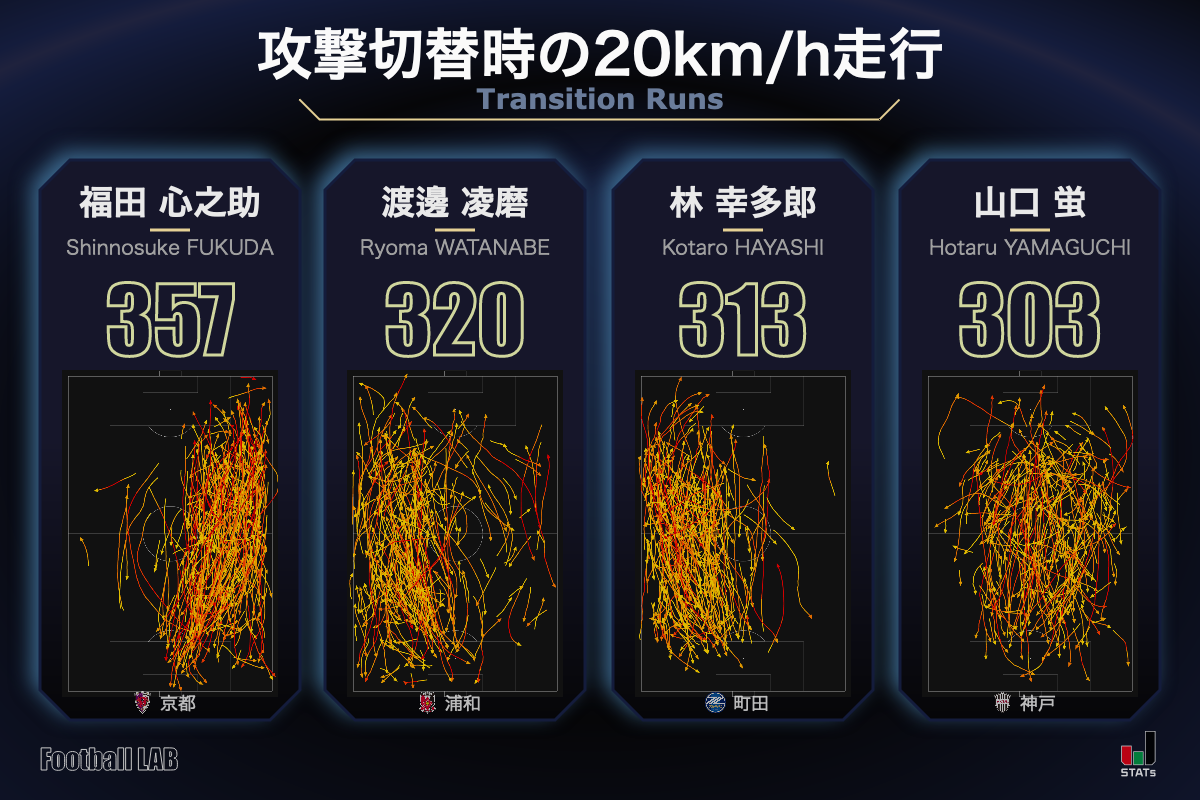

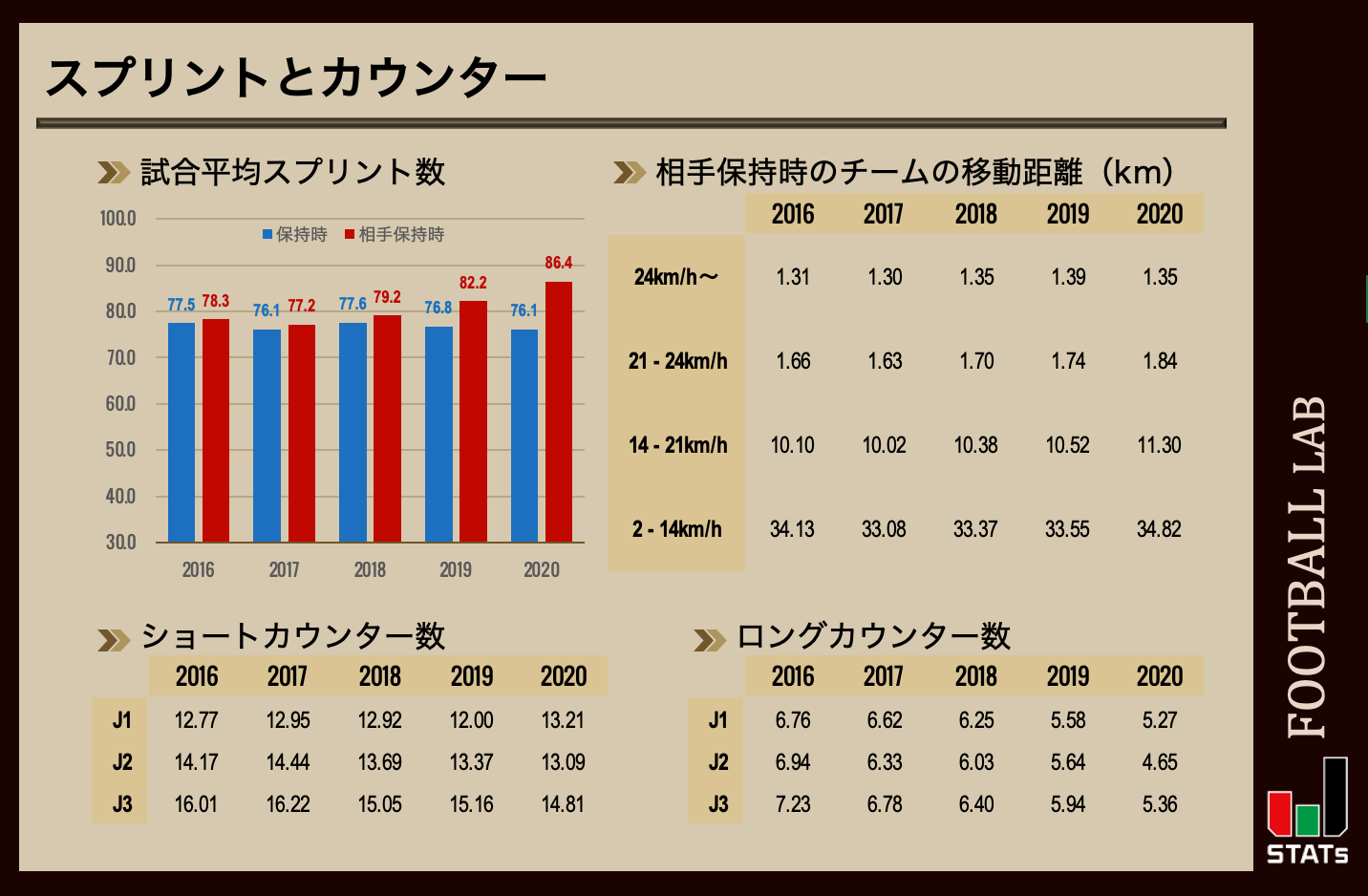

スプリントとカウンター

前から奪いに行くとなると最終ラインも上げる必要があり、こちらの数値も上昇。そして走行データに目を向けると、相手保持時のスプリント回数が著しく上昇した一方で、24km/h以上の総距離は低下。24km/h未満の速度域は増加していた。

相手保持時でスプリントが起こるのはカウンター対応時や裏のスペースを取られたケースが多く、特にロングカウンター時は長い距離のスプリントが要求される。ハイプレスなどでも24km/hを超えることはあるが、多くの場合は10km/h台後半の数値となり、スプリントとしてカウントされるケースは少ない。ロングカウンターによる攻撃回数が低下したことにより、長いスプリントを要求されなくなった一方、裏への対応などにより短いスプリントが増加し、プレッシングにより中速域の距離が伸びたと考えられる。

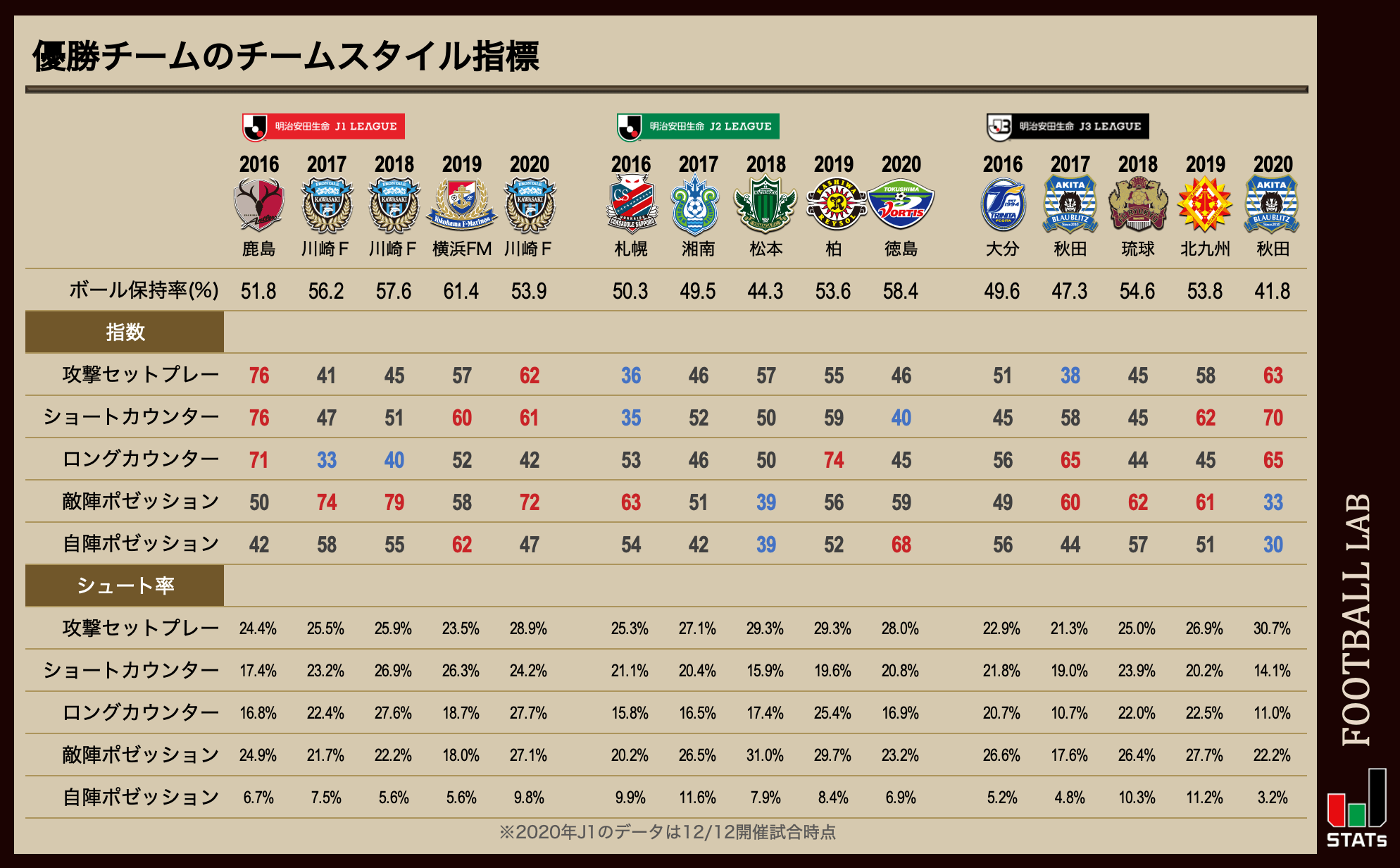

優勝チームのチームスタイル指標

上記のようなサッカーの変化に対して優勝チームの傾向はどう変わったのか、5シーズンの各リーグチャンピオンのチームスタイル指標をまとめた。チームスタイル指標は、スタイル別に攻撃の頻度を指数化し、その攻撃内でシュートに至った割合とともに、弊サイトにて掲載している。

(参考) Football LAB チームスタイル指標とは

J1は以前から相手を上回るボール保持率を記録するチームが優勝するケースが多いが、その保持意識の強さは異なっていた。昨季、今季の2チームに共通しているのは、敵陣ポゼッションが高い上にショートカウンターの頻度も多く、且つシュートへ到達している点だ。そしてセットプレーを多く得ることで、ゴールへ迫る機会を増やしている。さらに今季の川崎Fはどのスタイルにおいても高いシュート率となっており、武器の多さが圧倒的な優勝へとつながった。

J2、J3になると、ボール保持率が低くても優勝する傾向がある。本来は別のサッカーを試みたかったのかもしれないが、欲しい選手を獲得できるとは限らないため、現有戦力を最大限に引き出した上でリーグを勝ち抜くことが求められる。そういった意味では、トレンドに縛られずに多種多様のサッカーを見ることが出来るリーグとも言えるが、今季のそれぞれのチャンピオンは、徳島はポゼッション、秋田はカウンターとセットプレーに振り切ったスタイルで優勝を手にした。彼らが翌年、1つ上のディビジョンでどのような戦いぶりを見せるのか楽しみだ。

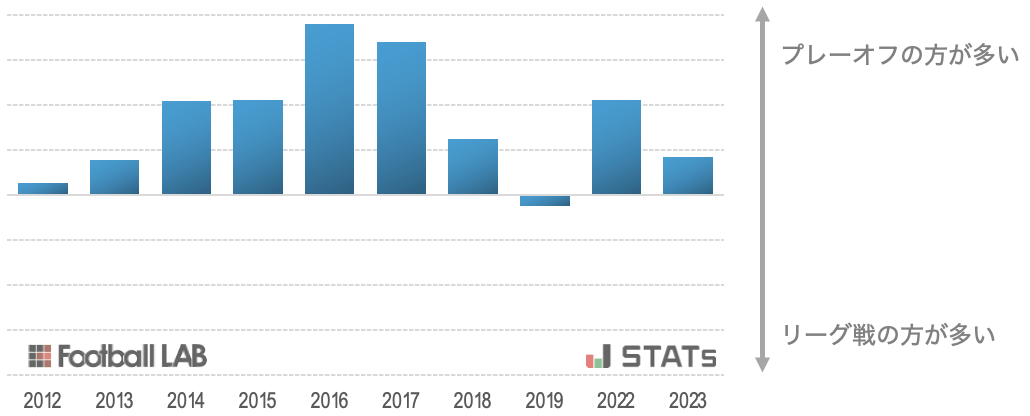

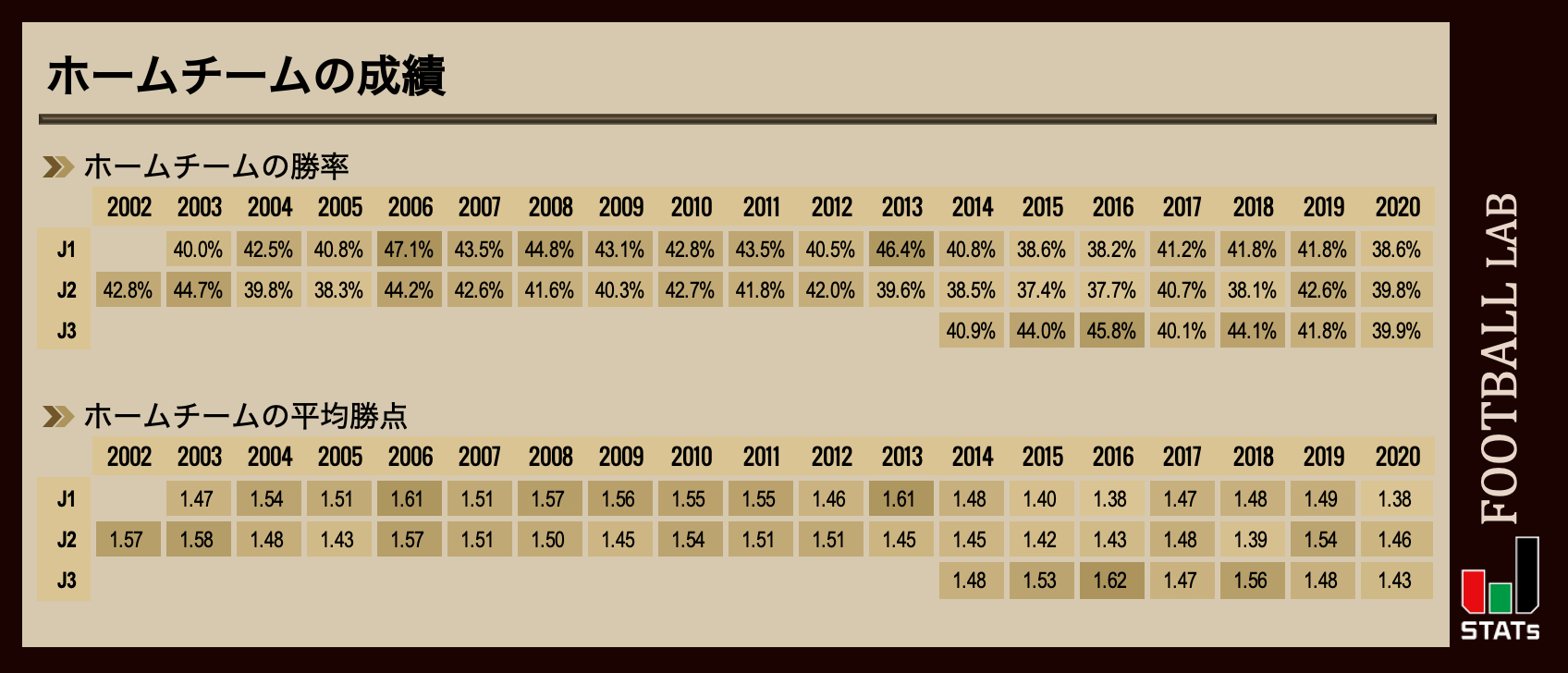

最後にホームチームの勝率と平均勝点のデータを紹介しよう。今季はJ1、J2の第1節を除いて観客の人数制限があり、特に再開幕直後は無観客試合となった。さらには声援、チャントは禁止となり、試合中は選手、スタッフの声やボールを蹴る音が響く珍しい光景となった。そのような状況下で行われた試合はホームチームの成績に影響を及ぼすのか?90分決着となったシーズン(J1は2003、J2は2002)からのホームチームの結果は下図のようになった。

ホームチームの成績

当然のことながら応援席にいる方はプレーヤーではないため、ピッチで行われているサッカーの内容に直接的に関与することはできない。大きな声援を受けながらも負ける試合があれば、少ない観客の中で勝つこともある。よって、今季の特殊な状況下においてホームチームの成績が異常値を示すことはなかったが、それでも過去に比べて3リーグとも低めの数値になった。静かな方が集中できるというプレーヤーもおそらくいると思われるが、やはりプロ選手を目指してきた以上、多数の観客の中で声援を浴びながらプレーをしたい選手がほとんどだろう。例え試合結果につながらなかったとしても観客の声は選手、スタッフに届き、クラブの未来や人生に影響を与える。来季こそ、あの光景を取り戻したい。

2021年シーズンも新型コロナウイルスの影響を受けた中でのスタートになるだろう。そして今季の降格がなかった分、来季は降格チームが多いため、例年以上に勝点獲得の重みは増し、本記事にて紹介したデータとはまた異なる傾向へ変わるかもしれない。使える時間や金銭面に上限がある中で、何を追い求め、何を捨てるのか。その準備が重要となり、すでに来季の戦いは各クラブチームで始まっている。

ただ、サッカーの成績がどのような形になったとしても、対新型コロナウイルスとの戦いは全てのチームが無敗で終えることを願っている。

八反地勇

関連リンク

Jリーグ 新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン

JFA 競技規則

Columns

Graphics

2024-12-10 08:23

2024-12-03 15:43

2024-12-03 15:40