HOME » 選手のトラッキングスタッツからJ1開幕5試合を振り返る

明治安田生命J1リーグは5試合を消化。データ分析の量としては少なく対戦相手も一部に限られてしまうので不足した内容にはなってしまうが、この5試合でどういう傾向が表れているのか紹介しよう。

表題の通り今回はトラッキングスタッツを取り扱う。データそのものの定義については過去の記事を参照して頂きたい。

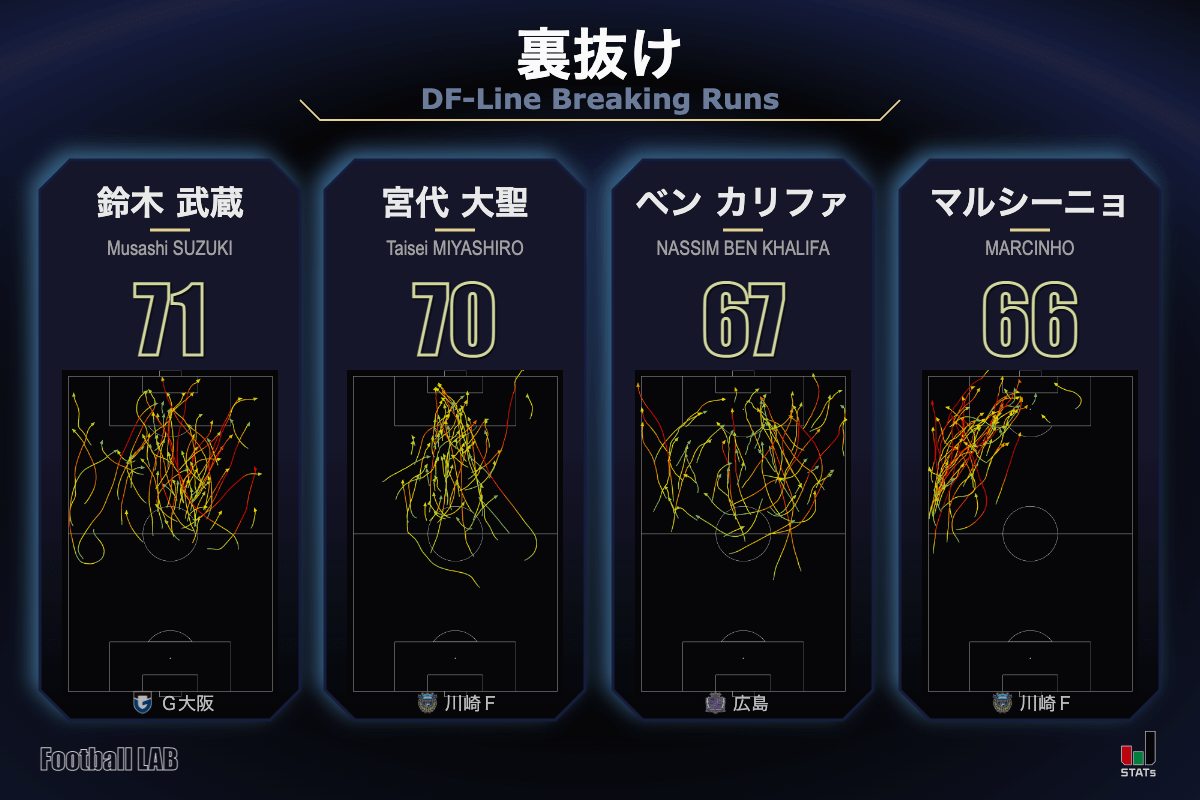

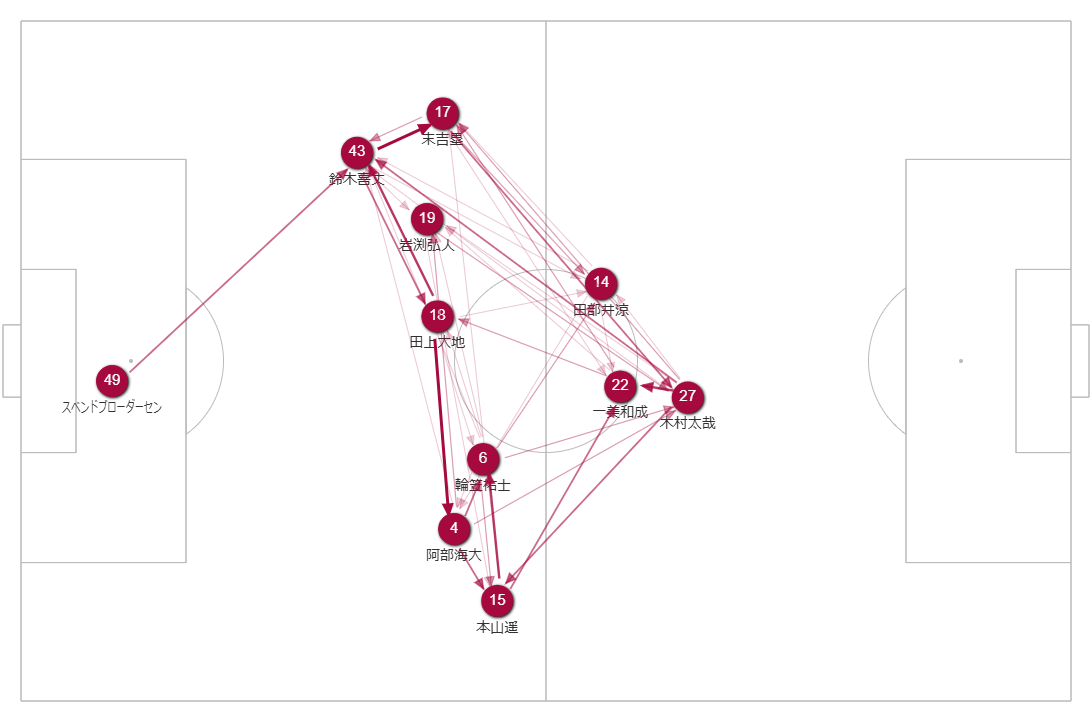

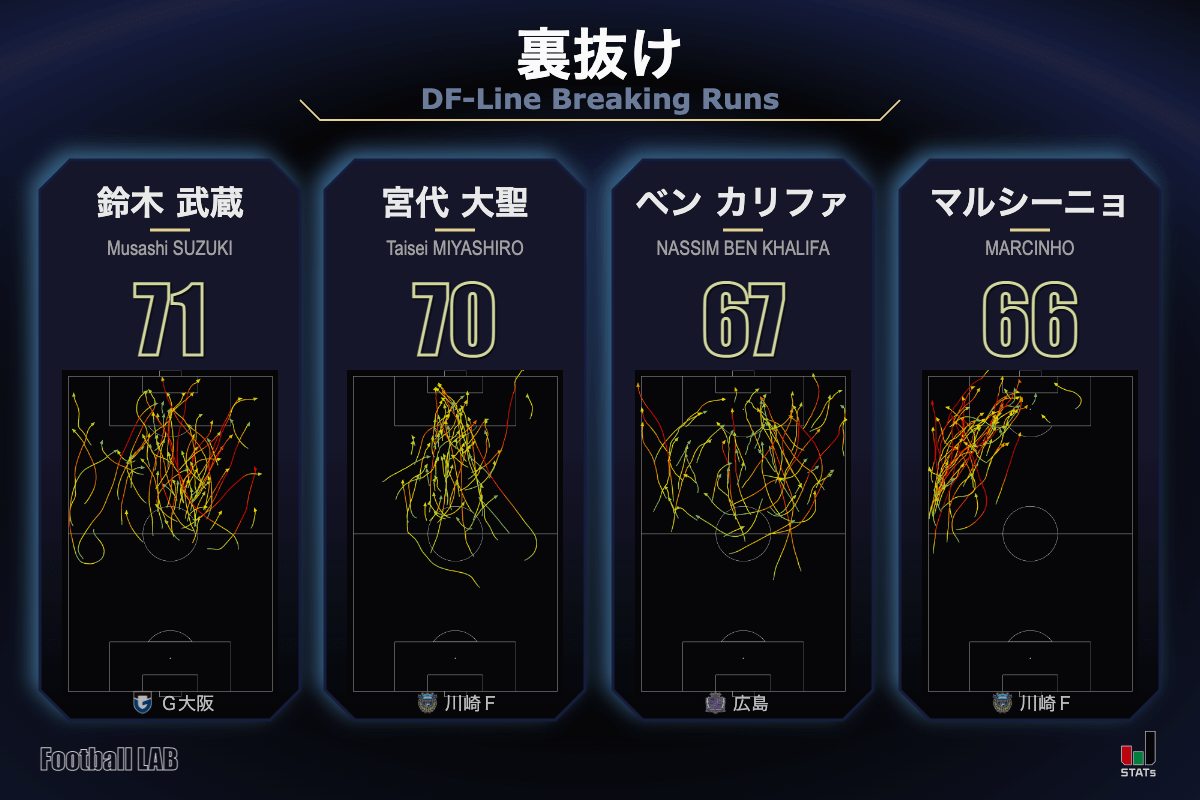

下図は開幕5試合の裏抜けラン数の上位4人の数値と裏抜け軌跡を示したものだ。軌跡の色はスピードを表しており、赤いほど速い時速となる。中央を中心に時折サイドへも走る鈴木武蔵(G大阪)、ナッシムベンカリファ(広島)に対し、宮代大聖(川崎F)はより中央寄りの裏抜けが目立ち、マルシーニョ(川崎F)は左サイドで速いスピードで裏を狙っていることが分かる。

裏抜けラン回数上位4選手

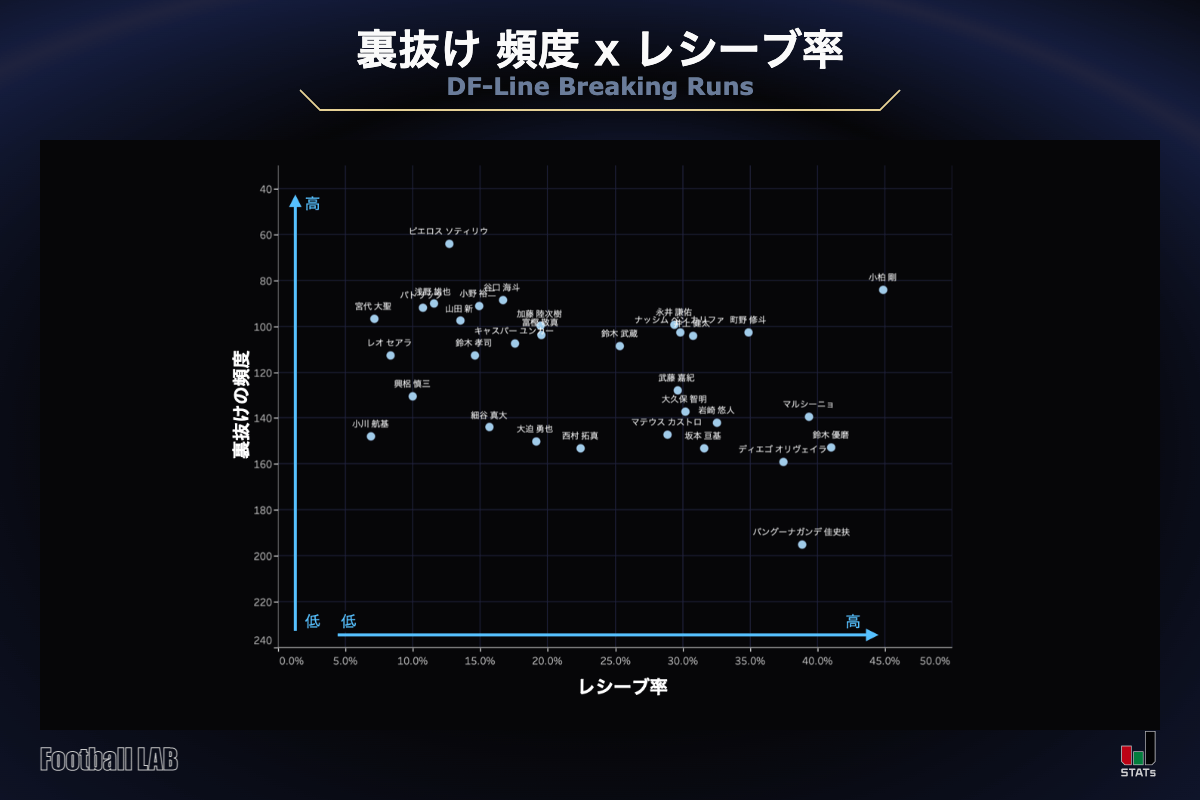

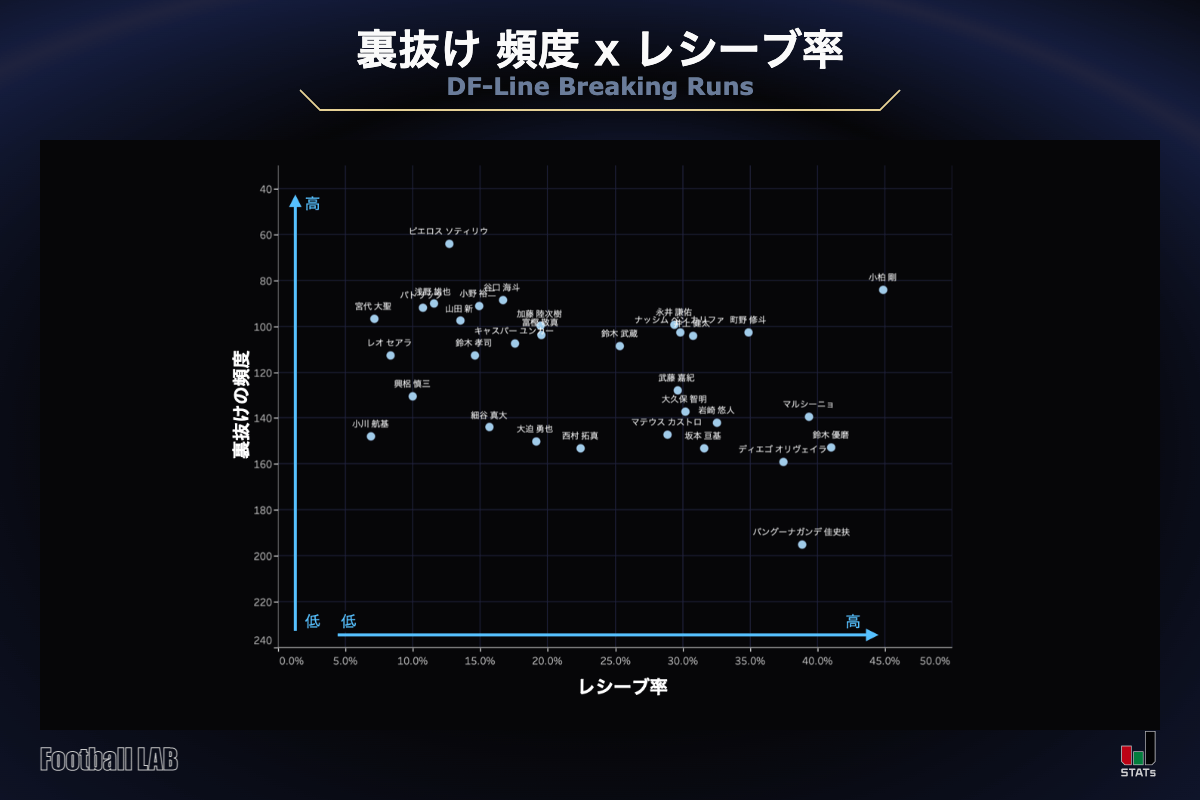

裏抜けランの試行頻度とレシーブ率

裏抜けの数は自身の出場時間やチームのボール保持状況にも左右される数値のため、試行頻度(出場時のチームの保持時間÷裏抜け数)とレシーブ率(5秒未満に自身がボールを受けた割合)のデータも、裏抜け数30位までの選手を対象に抽出。この中で試行頻度が最も高くなったのはピエロスソティリウ(広島)でチームのボール保持64秒につき1回のペースで裏抜けランを行っている。レシーブ率では小柏剛(札幌)が44.9%でトップ。小柏は負傷により開幕に間に合わず出場試合数は他の選手より少ないが、レシーブ率に加え試行頻度も高く、札幌にとって重要な攻撃手段となっている。

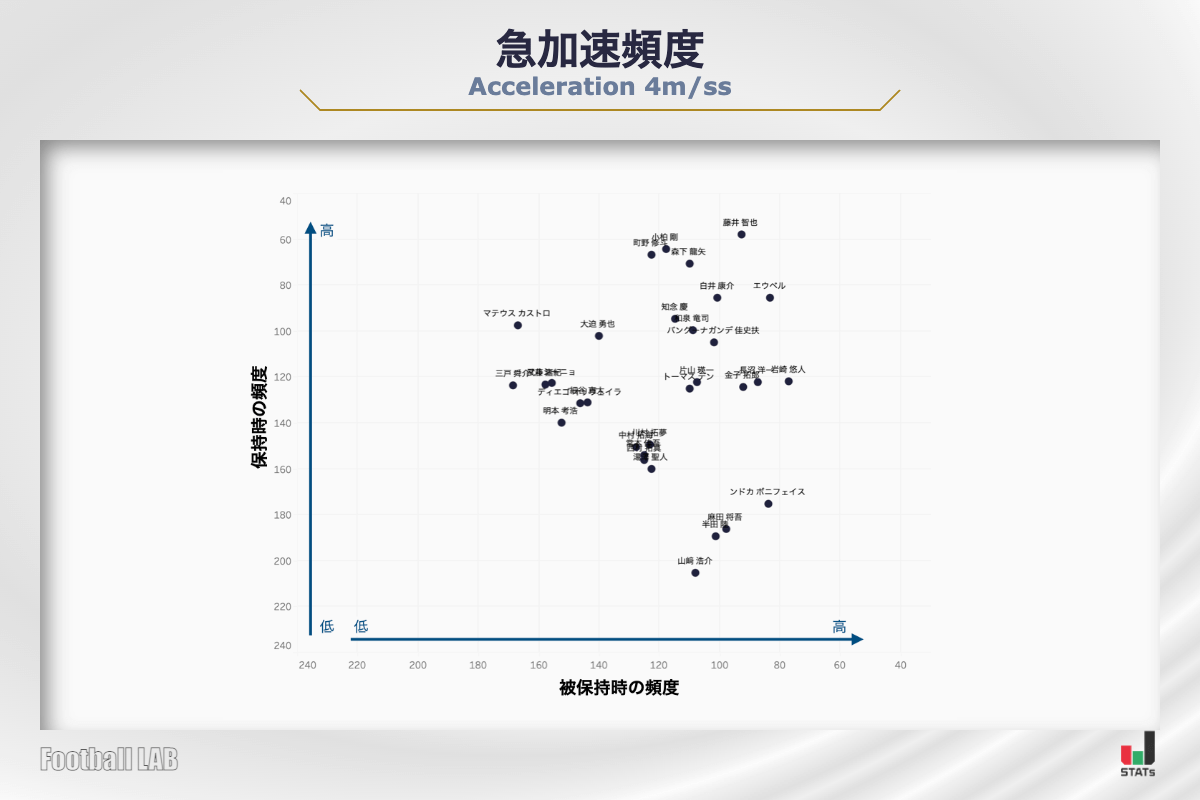

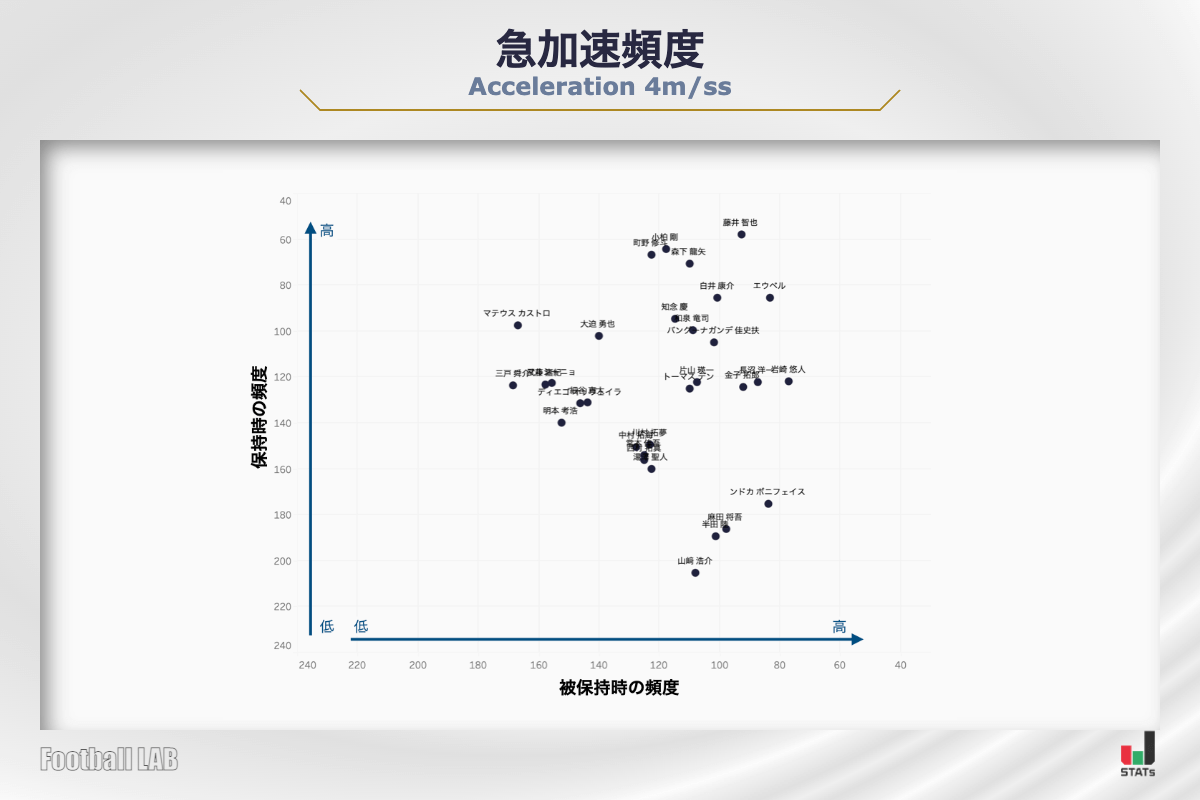

続いて急加速(4m/ss以上)の保持と被保持それぞれの頻度を下図にまとめた。全体の急加速数上位30選手を対象としている。

急加速の試行頻度

4m/ssは1秒間で14.4km/h加速したことを表しており、藤井智也(鹿島)、町野修斗(湘南)、そして裏抜けでも紹介した小柏はチームの保持時間約1分につき1回のペースで急加速を行っていることになる。そして藤井に加え森下龍矢(名古屋)、エウベル(横浜FM)、白井康介(京都)らサイドを担当する選手は攻守両方において急加速が必要となるケースがあるため双方ともに高頻度を記録している。極端なスピード変化は必要に応じて多い方がいい場合もあるが負傷のリスクもあるため、所属チームスタッフは日々注視していることだろう。

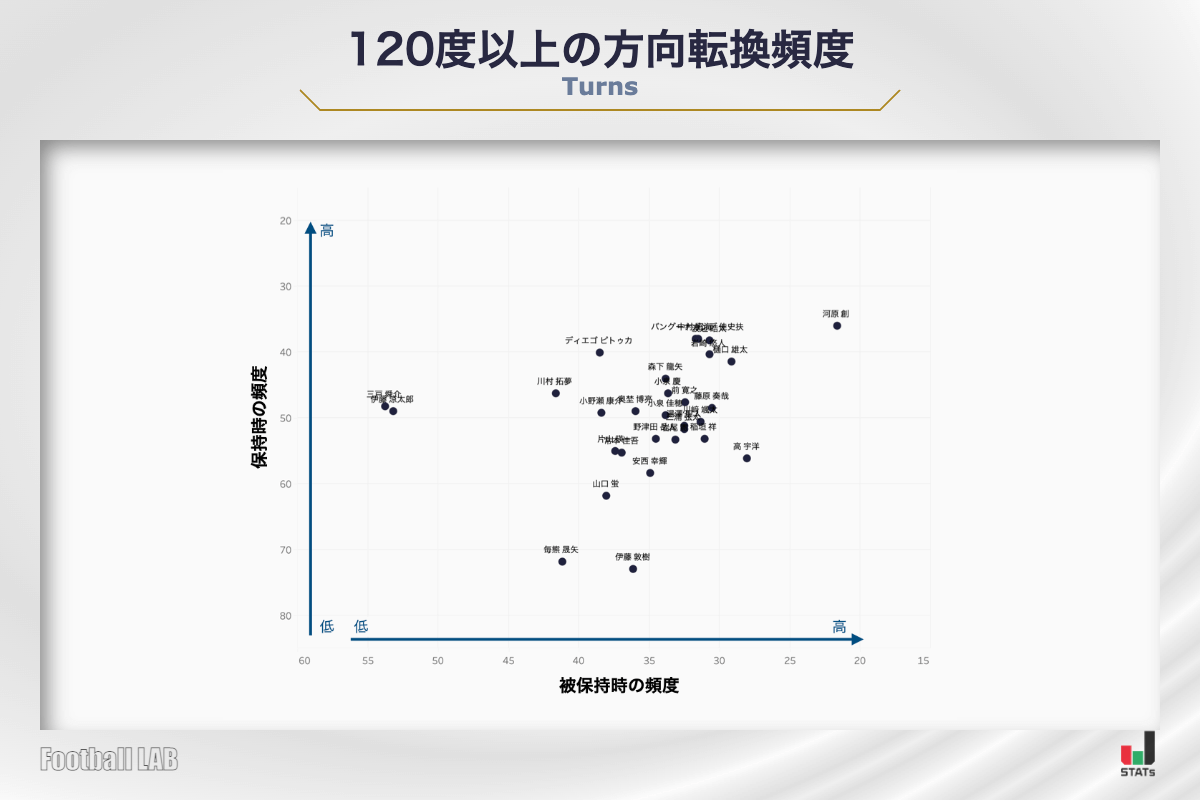

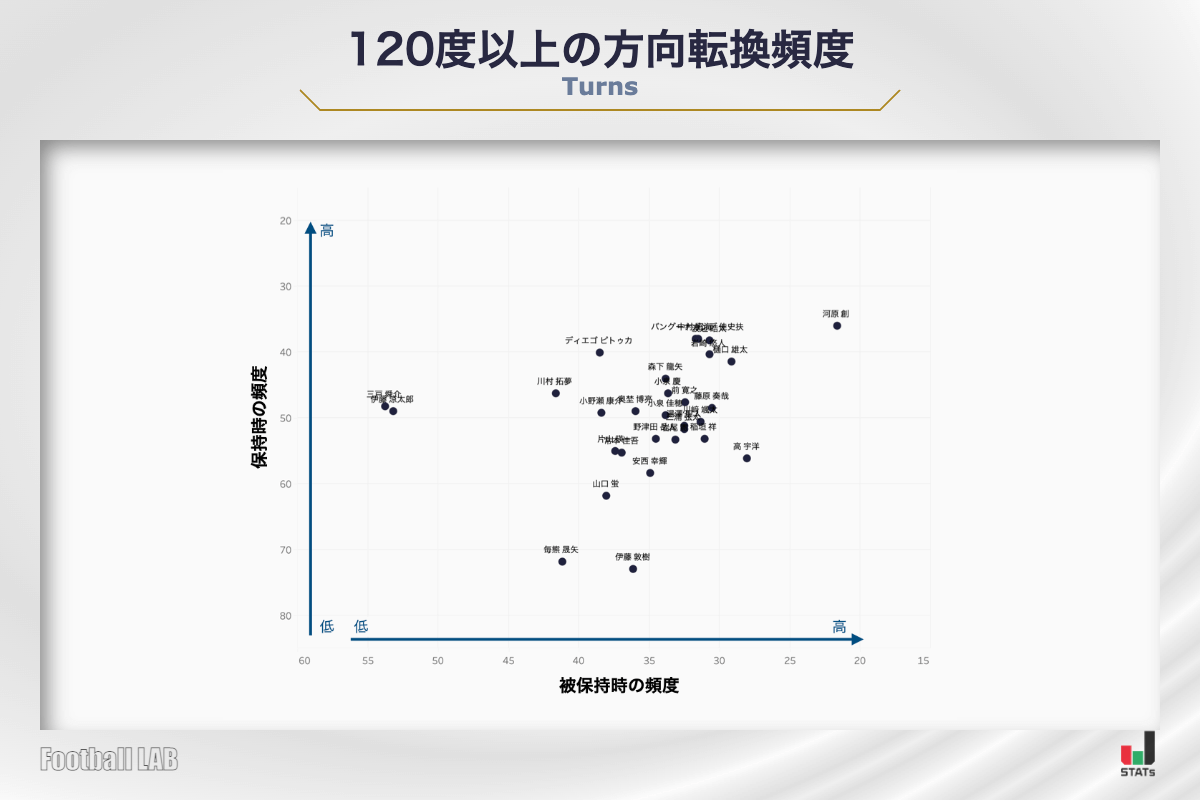

同様に120度以上の方向転換も、回数の上位30選手を対象に保持と被保持で頻度を算出した。

方向転換の頻度

大きな方向転換を強いられるのは守備に切り替わった際が多くなりやすいため、被保持の方が頻度は高くなるが、何人かの選手は保持時でも高頻度を記録している。回数において圧倒的な1位となっている河原創(鳥栖)は攻守両方で120度以上の方向転換を行っており、総移動距離のランキングでも上位に名を連ねている。まさに縦横無尽の働きぶりだ。

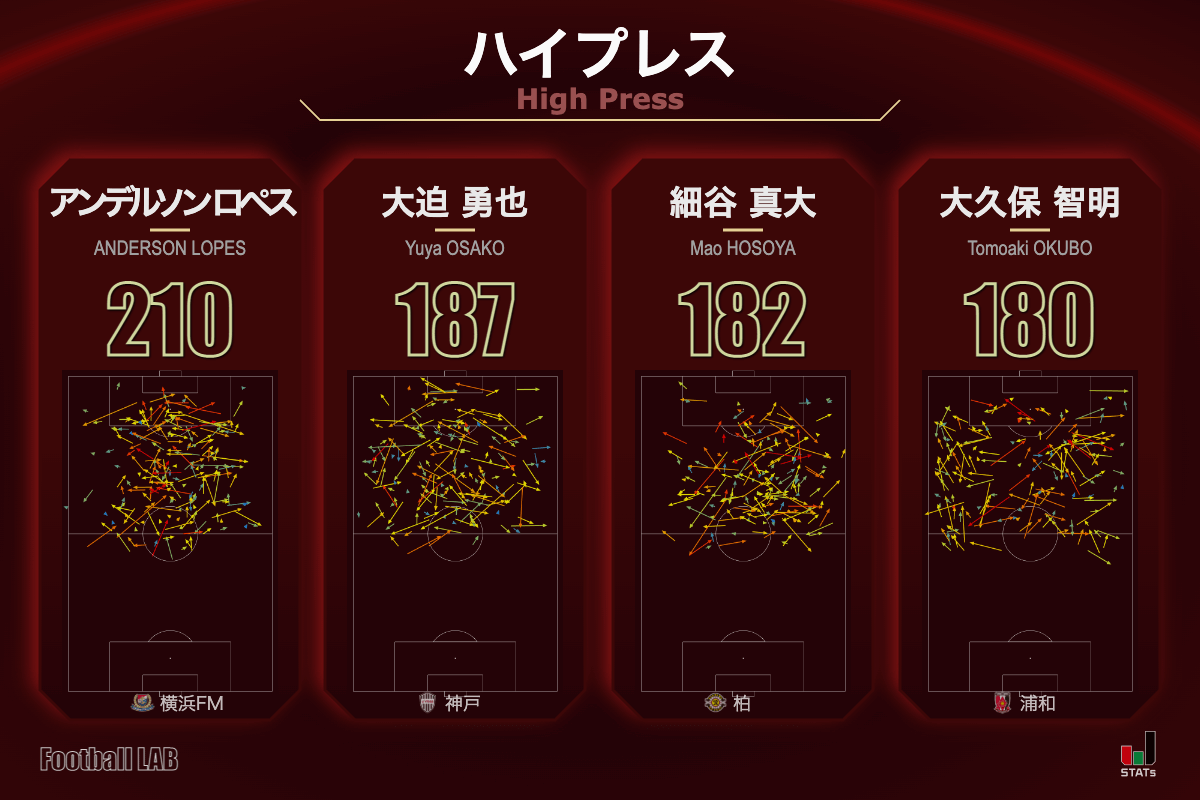

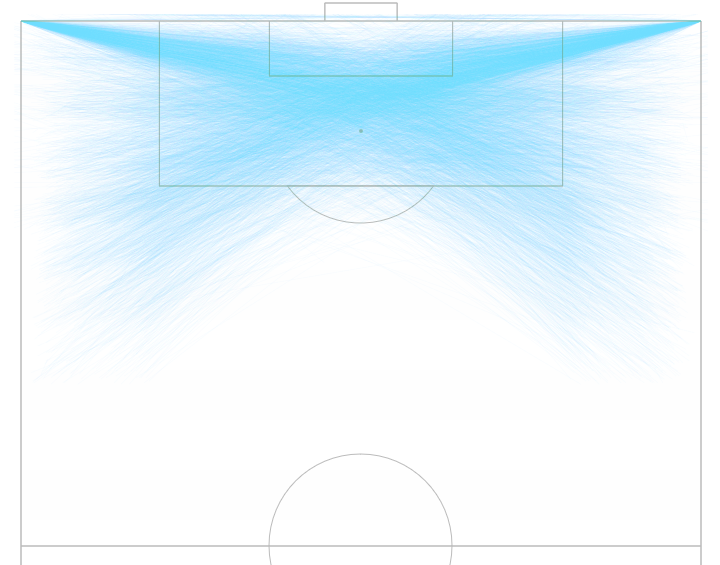

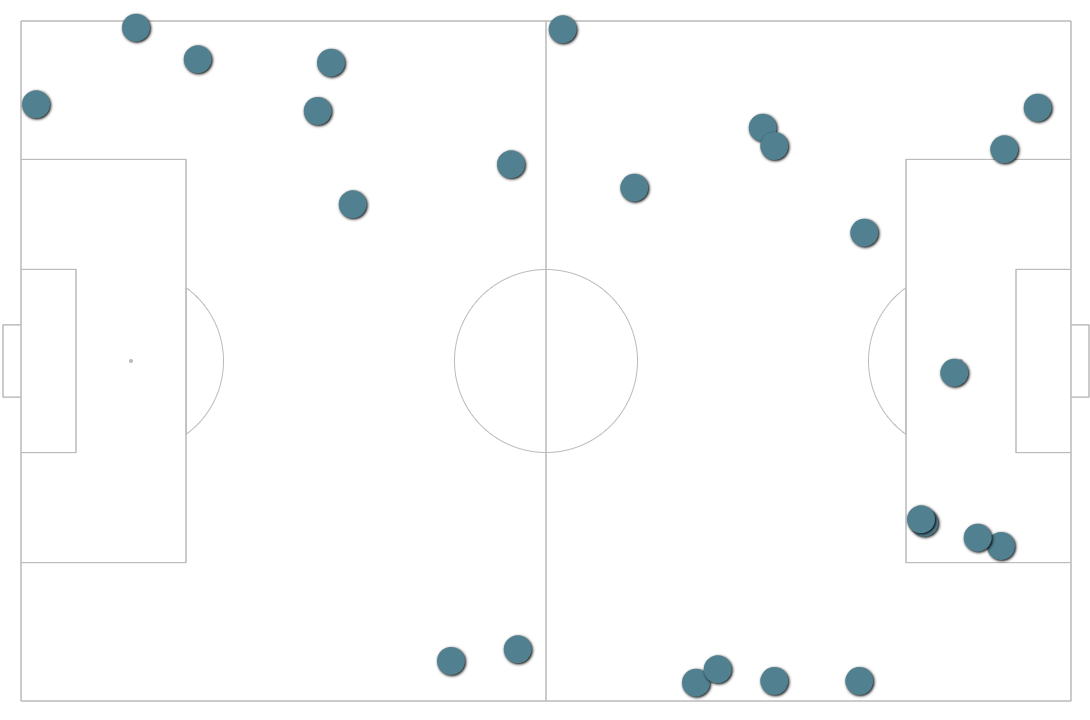

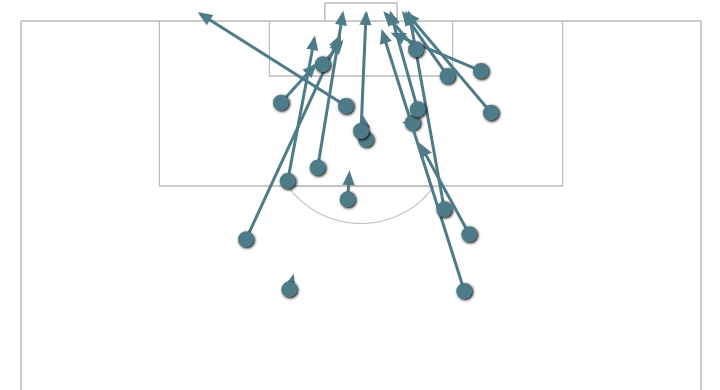

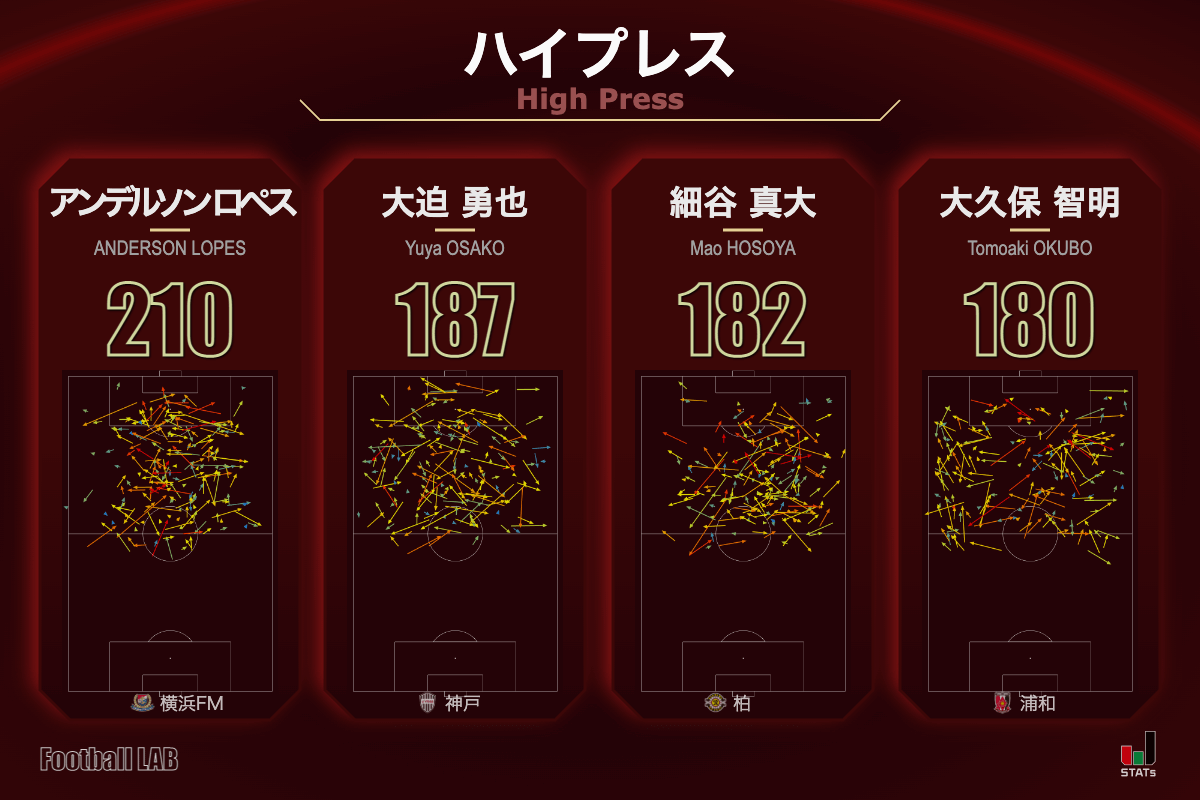

守備面からはプレスのデータを紹介しよう。裏抜けと同様にまずハイプレスの数が多い選手を4人ピックアップした。プレスの数はチームの被保持の時間に加え相手が該当選手の近辺でプレーしているかどうかにも影響されるため、捉え方が難しいデータだ。ひとまず下図からハイプレスが多い選手はどの位置からどういった方向へ行われているかを把握して頂きたい。

ハイプレス回数上位4選手

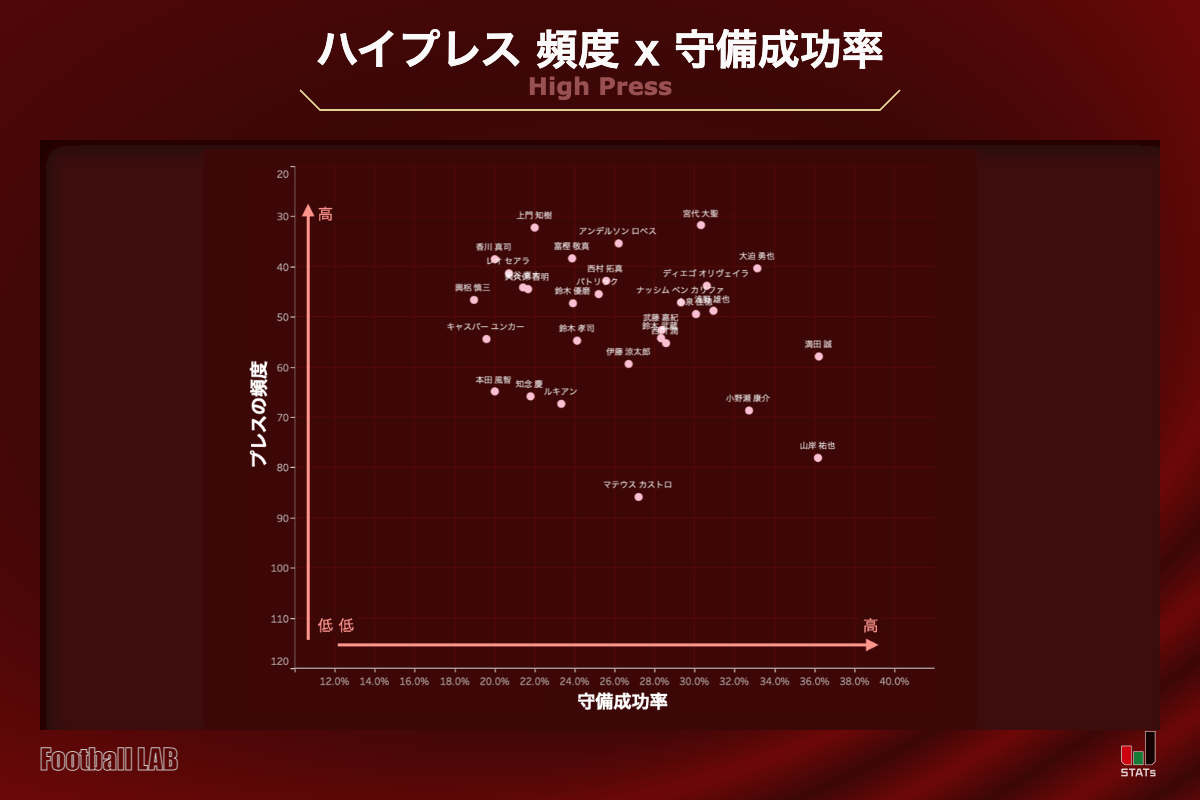

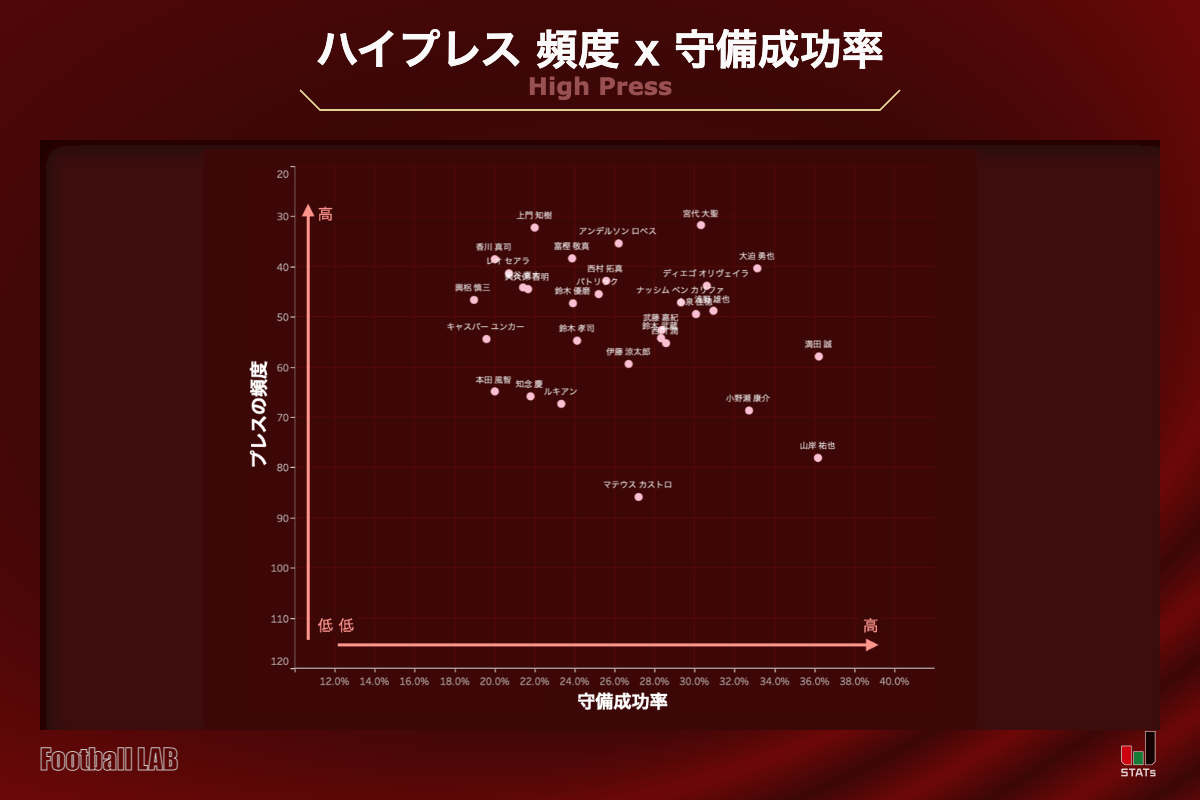

ハイプレス数の上位30選手から頻度(チームの被保持時間÷回数)と守備成功率(5秒未満に相手の攻撃を終わらせ自チームの攻撃権を得た割合)をまとめた。守備成功率はあくまで単体のプレス直後の状況を見ているため、守備成功率が低いからといって全ての責任がその選手にあるわけではない点はご留意願いたい。

ハイプレスの試行頻度と守備成功率

双方の数値において高い傾向を示したのは大迫勇也(神戸)だ。プレスにはある程度間合いを詰め相手の選択肢を減らすケースと、相手の懐にまで入り込み確実にボールを奪いに行くケースがあるが、大迫はハイプレス選手の中でも後者の比率が高く、且つボールを奪えているデータが出ている。裏抜けでも名が挙がった宮代はハイプレスでも高頻度を記録。チームは厳しい状況が続き自身もゴールという結果を残せていないが、オフザボールの動きでは奮闘していることが分かる。気になるのは3人がランクインしながら3人とも守備成功率が低いC大阪だろうか。プレスをグループ化したハイプレッシングにおいてもC大阪は守備成功率が低く、この状況が続くようであればまた別の機会で詳しく分析したい。

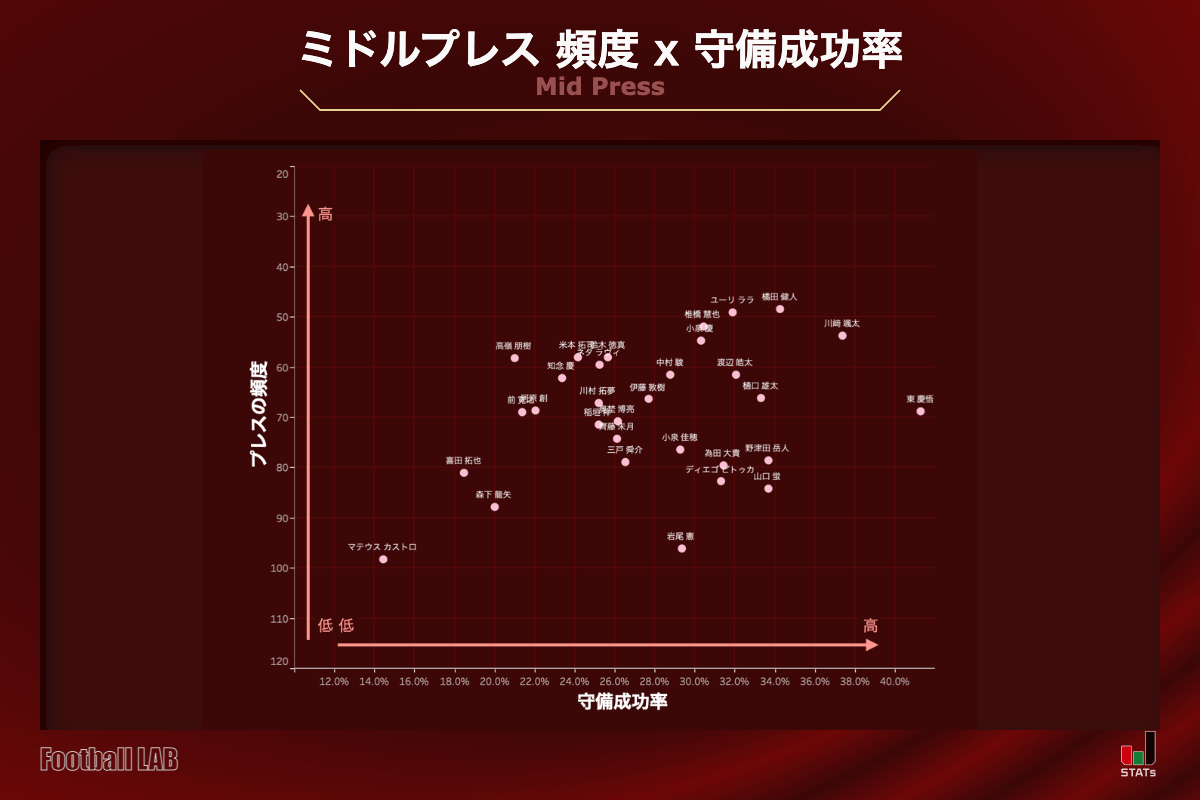

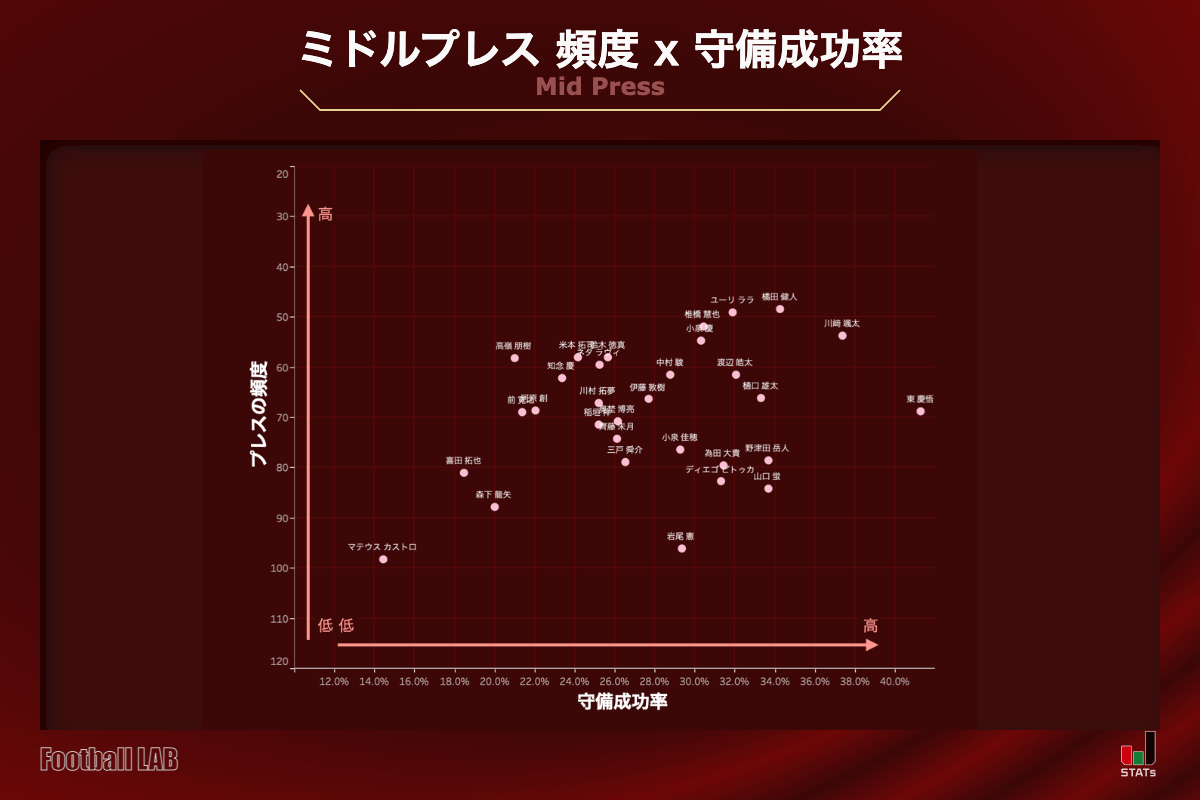

ミドルプレスの試行頻度と守備成功率

最後にミドルプレスのデータも散布図で示した。ミドルプレスは相手の陣形に対して中央域へのボール保持者に対するプレスで、いわゆるボランチのポジションの選手が対象となりやすい。その中でも橘田健人(川崎F)や川﨑颯太(京都)は頻度、守備成功率ともに高い傾向になる。ゴールに近い役割から1列下がって起用されている東慶悟(FC東京)はミドルプレスの守備成功率がこの中で最も高く、FootballLABに掲載しているチャンスビルディングポイントの奪取の項目でも首位となっている。警告の多さは気になるが、今季は守備面での貢献度が高くなりそうだ。

リーグ戦はこれから序盤を脱し中盤戦へ向かい、季節も夏へ姿を変える。暑さと疲労が増していく中でこれらのトラッキングスタッツはどのような数値を辿っていくのか。

八反地勇

2024-11-28 14:04

攻撃分析,

守備分析,

セットプレー分析,

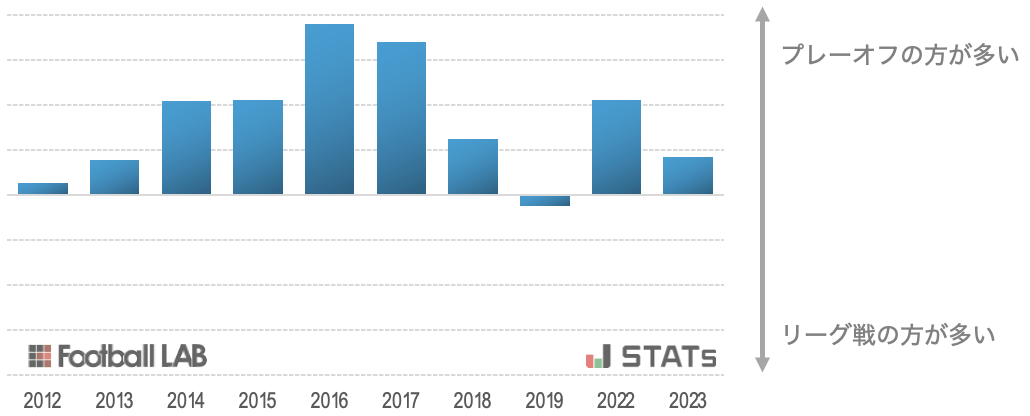

Jリーグの傾向,

J2,

J3,

ファジアーノ岡山,

ベガルタ仙台,

モンテディオ山形,

カターレ富山,

V・ファーレン長崎,

福島ユナイテッドFC,

松本山雅FC,

FC大阪

2024-11-06 14:25

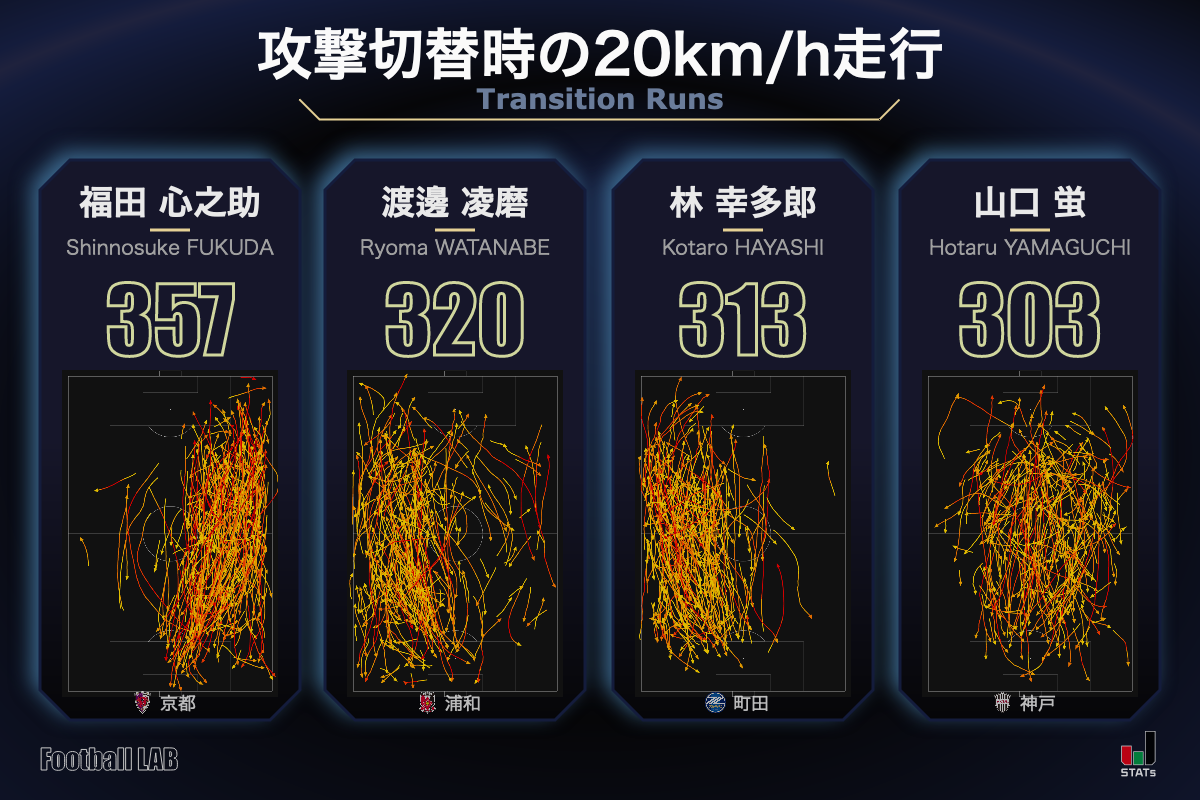

トラッキングデータ,

攻撃分析,

Jリーグの傾向,

J1,

鹿島アントラーズ,

浦和レッズ,

柏レイソル,

FC東京,

東京ヴェルディ,

FC町田ゼルビア,

川崎フロンターレ,

横浜Fマリノス,

湘南ベルマーレ,

アルビレックス新潟,

名古屋グランパス,

京都サンガF.C.,

ガンバ大阪,

セレッソ大阪,

ヴィッセル神戸,

サンフレッチェ広島,

アビスパ福岡,

北海道コンサドーレ札幌,

ジュビロ磐田,

サガン鳥栖

2024-06-13 11:30

トラッキングデータ,

選手分析,

攻撃分析,

守備分析,

Jリーグの傾向,

J1,

鹿島アントラーズ,

浦和レッズ,

柏レイソル,

FC東京,

東京ヴェルディ,

FC町田ゼルビア,

川崎フロンターレ,

横浜Fマリノス,

湘南ベルマーレ,

アルビレックス新潟,

名古屋グランパス,

京都サンガF.C.,

ガンバ大阪,

セレッソ大阪,

ヴィッセル神戸,

サンフレッチェ広島,

アビスパ福岡,

北海道コンサドーレ札幌,

ジュビロ磐田,

サガン鳥栖